現在使われている世界史の教科書を開いたことはないが、おそらく蚤助が学生時代に学んだ内容とはだいぶ違っているだろう。

石油ショック、イラン・イラク戦争、アフガン紛争、果ては9.11など、当時は思いもよらぬ出来事だったし、先史時代にしてもさまざまな分野の研究成果によって新しい知見が加えられるようになっている。

♪♪♪♪♪♪

進化論によれば「猿人」とか「原人」が人類の祖先とされている。

長い間、アウストラロピテクスなどの「猿人」から、ジャワ原人や北京原人その他の「原人」(ホモ・エレクトゥス)が生まれ、そこからネアンデルタール人などの「旧人」(ホモ・サピエンス・ネアンデルターレンシス)が出てきて、最後にクロマニョン人などの「現生人類」(ホモ・サピエンス・サピエンス)が出てきたと説明されてきた。

しかし、最近では、この考え方に疑問を生じさせる証拠が数多く発見されているという。

現生人類は、「猿人」とか「旧人」などと呼んできたものが生息していた時代にはすでに生息していたらしいというのである。

つまり、人間は必ずしもサルのような動物から進化してきたというわけではなく、サルと、サルに似た絶滅動物と、現生人類の祖先というそれぞれの種の系統があったというわけだ。

誤解をおそれずに言うと、「人類ははじめから人類として存在していた」可能性があるということなのだ。

「直立猿人」(ピテカントロプス・エレクトゥス)として知られるジャワ原人の化石は、1891年、インドネシアのジャワ島で発見された。

オランダ人の解剖学者で医師のユージン・デュボアの手になるもので、サルと人類の間をつなぐ「ミッシング・リング」である猿人の化石の探索のためジャワ島を訪れたという。

デュボアは、同島のソロ川近辺の発掘を行い、そこで頭骨を発見した。

さらに、およそ1メートル離れたところから歯を1本、さらに15メートル離れたところから大腿骨1本を掘り出した。

これが、ジャワ原人と呼ばれるもので、ピテカントロプス・エレクトゥスという学名をつけられた。

日本では「直立猿人」と呼ばれているのだが、現在では「猿人」ではなく「原人」という位置づけになっているようだ。

デュボアは、この動物を「直立歩行をしていたものでサルとヒトの中間型である」と考えたが、頭骨と歯と大腿骨が数メートルも離れたところで発見された状況で、これがどうして同一の体に属していたものと判断できるのか、素人ながら疑問に思う。

当時でも専門家の間で異論があったというが、これらの骨が同一の個体である証拠は全くなく、むしろそれぞれ別の動物の体の一部と考える方が自然であり、「直立猿人」はデュボアの進化論的想像力だけだったと言えるのではないだろうか。

それは「北京原人」にもいえることで、化石の現物は第二次世界大戦中に失われてしまったので、今日では再調査すらすることができない。

現在の化学検査やハイテク技術の使用によって、より精緻な結論が出ていた可能性が高いのではないかと言われている。

すなわち、人類の進化の過程を示す物的証拠になり得えないという結論である。

無論、これもひとつの仮説に過ぎないわけであるけれども…

と、ここまでが長い長い前振り…(笑)

♪♪♪♪♪♪

ジャズ・ジャイアンツの一人であるチャールス・ミンガス(1922-1979)は、気難しく、バンドのメンバーの一人や二人はすぐ殴り倒してしまうようなボスだったが、晩年車椅子姿で、当時のカーター大統領に声をかけられ、感極まって号泣したというエピソードが伝えられている。

どうも同じ人物とはとても思えないのだが…(笑)。

およそモダン・ジャズの世界で、ベースの器楽奏者として、作曲家として、あるいはバンド・リーダーとして、彼ほどヴァイタリティと野心に満ち、飽くことを知らぬ自己主張と前進意欲にあふれたミュージシャンはいないだろう。

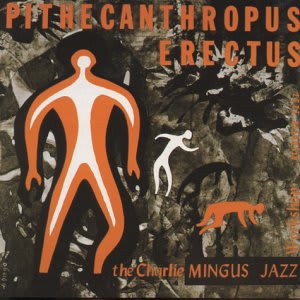

そのミンガスが、1956年、32歳のときに吹き込んだのが『直立猿人』(PITHECANTHROPUS ERECTUS)で、怖いミンガスの代表のような作品である(笑)。

![]()

1956年といえば、マイルス・デイヴィス、クリフォード・ブラウン=マックス・ローチを始め、アメリカ東海岸のミュージシャンたちがアグレッシヴなジャズ演奏に真剣に取り組んでいる最中であった。

ハード・バップが新しい潮流から一挙にジャズの主流になろうとしていた時期でもあり、ミンガスはひときわ異彩を放つグループ表現を繰り広げていたのだった。

その異彩ぶりは、主として即興演奏に表れていた。

いわゆる伝統的な決まりごとを排し、その折々のプレイヤーの心の動きを重んじ、奔放に演奏させるのである。

本作では、チャールス・ミンガス(b)、ジャッキー・マクリーン(as)、J・R・モンテローズ(ts)、マル・ウォルドロン(p)、ウィリー・ジョーンズ(ds)というわずか5人のミュージシャンでなんとオーケストラに匹敵する彩りを見せている。

ミンガスの地の底から響いてくるような重厚なベースを中心に、各メンバーのエネルギーに満ち溢れたプレイによるところが大きい。

つまり、集団的即興演奏の中に、ひときわ偉大な輝きを放つミンガスがいるので、自然とその特異なパーソナリティに他のメンバーが巻き込まれていくようだ。

これがミンガス・ミュージックの基本路線なのである。

1. Pithecanthropus Erectus

2. A Foggy Day

3. Profile Of Jackie

4. Love Chant

以上、4曲が収録されているが、タイトル曲の#-1は、『Evolution(進化)』『Superiority Complex(優越感)』『Decline(衰退)』『Destruction(滅亡)』からなる4楽章のトーン・ポエムで、切れ目なく演奏される。

テーマ部分と奔放な集団的即興演奏とのコントラストが鮮やかで、初めて文学的といってもよい手法を用いたジャズとしてリスナーの耳目を引いた。

このアルバムは、#-1によって語られることが多いが、ガーシュイン兄弟のスタンダード曲である#-2の霧深きロンドンをイメージしたサックス陣による車のクラクションを模したユーモアあふれるアレンジや、#-3で披露されるジャッキー・マクリーンの素晴らしいアルト・ソロ、#-4の親しみやすさなど、実は聴きどころが多いのである。

ミンガスの音楽の特色として、よく「抗議」や「怒り」があげられるが、彼の音楽がそれらを諧謔的なユーモアで包み、しかもミンガス・サウンドともいうべき編曲・演奏技法によって構築されている点は忘れてならないだろう。

ミンガス・ミュージックの原点ともいうべき1枚である。

彼のアルバムは、後年のアルバムも含めて、どれも非常に高水準のものばかりで、失敗作は1枚たりともないとここに断言しておきたい、とキッパリ(笑)。

♪♪♪♪♪♪

「俺をチャーリーと呼ぶな、チャールスと呼べ」と怒鳴ったミンガス、バンド・メンバーのトロンボーン奏者ジミー・ネッパーを殴って歯を折ってしまったミンガス、生前は理解されず売れなかったエリック・ドルフィーの才能を高く買っていたミンガス、晩年になってジョニ・ミッチェルとのコラボレーションをするなど他の音楽家に深く敬愛されたミンガス…

どれもミンガスの姿であり、かなり複雑な人物だったと言えよう。

怒り、挑戦的、風刺、教会音楽、風物詩、デューク・エリントンへの限りない敬愛などいろいろな面を持っていた。

とりわけ生涯を通じて「怒り」を持ち続けた音楽家であった。

翻ってわが身を考えると、自分の「怒り」なんて実にささやかなもので、せいぜいこんなところだろうか…

「まあ一杯言われて溶ける怒りです」

石油ショック、イラン・イラク戦争、アフガン紛争、果ては9.11など、当時は思いもよらぬ出来事だったし、先史時代にしてもさまざまな分野の研究成果によって新しい知見が加えられるようになっている。

♪♪♪♪♪♪

進化論によれば「猿人」とか「原人」が人類の祖先とされている。

長い間、アウストラロピテクスなどの「猿人」から、ジャワ原人や北京原人その他の「原人」(ホモ・エレクトゥス)が生まれ、そこからネアンデルタール人などの「旧人」(ホモ・サピエンス・ネアンデルターレンシス)が出てきて、最後にクロマニョン人などの「現生人類」(ホモ・サピエンス・サピエンス)が出てきたと説明されてきた。

しかし、最近では、この考え方に疑問を生じさせる証拠が数多く発見されているという。

現生人類は、「猿人」とか「旧人」などと呼んできたものが生息していた時代にはすでに生息していたらしいというのである。

つまり、人間は必ずしもサルのような動物から進化してきたというわけではなく、サルと、サルに似た絶滅動物と、現生人類の祖先というそれぞれの種の系統があったというわけだ。

誤解をおそれずに言うと、「人類ははじめから人類として存在していた」可能性があるということなのだ。

「直立猿人」(ピテカントロプス・エレクトゥス)として知られるジャワ原人の化石は、1891年、インドネシアのジャワ島で発見された。

オランダ人の解剖学者で医師のユージン・デュボアの手になるもので、サルと人類の間をつなぐ「ミッシング・リング」である猿人の化石の探索のためジャワ島を訪れたという。

デュボアは、同島のソロ川近辺の発掘を行い、そこで頭骨を発見した。

さらに、およそ1メートル離れたところから歯を1本、さらに15メートル離れたところから大腿骨1本を掘り出した。

これが、ジャワ原人と呼ばれるもので、ピテカントロプス・エレクトゥスという学名をつけられた。

日本では「直立猿人」と呼ばれているのだが、現在では「猿人」ではなく「原人」という位置づけになっているようだ。

デュボアは、この動物を「直立歩行をしていたものでサルとヒトの中間型である」と考えたが、頭骨と歯と大腿骨が数メートルも離れたところで発見された状況で、これがどうして同一の体に属していたものと判断できるのか、素人ながら疑問に思う。

当時でも専門家の間で異論があったというが、これらの骨が同一の個体である証拠は全くなく、むしろそれぞれ別の動物の体の一部と考える方が自然であり、「直立猿人」はデュボアの進化論的想像力だけだったと言えるのではないだろうか。

それは「北京原人」にもいえることで、化石の現物は第二次世界大戦中に失われてしまったので、今日では再調査すらすることができない。

現在の化学検査やハイテク技術の使用によって、より精緻な結論が出ていた可能性が高いのではないかと言われている。

すなわち、人類の進化の過程を示す物的証拠になり得えないという結論である。

無論、これもひとつの仮説に過ぎないわけであるけれども…

と、ここまでが長い長い前振り…(笑)

♪♪♪♪♪♪

ジャズ・ジャイアンツの一人であるチャールス・ミンガス(1922-1979)は、気難しく、バンドのメンバーの一人や二人はすぐ殴り倒してしまうようなボスだったが、晩年車椅子姿で、当時のカーター大統領に声をかけられ、感極まって号泣したというエピソードが伝えられている。

どうも同じ人物とはとても思えないのだが…(笑)。

およそモダン・ジャズの世界で、ベースの器楽奏者として、作曲家として、あるいはバンド・リーダーとして、彼ほどヴァイタリティと野心に満ち、飽くことを知らぬ自己主張と前進意欲にあふれたミュージシャンはいないだろう。

そのミンガスが、1956年、32歳のときに吹き込んだのが『直立猿人』(PITHECANTHROPUS ERECTUS)で、怖いミンガスの代表のような作品である(笑)。

1956年といえば、マイルス・デイヴィス、クリフォード・ブラウン=マックス・ローチを始め、アメリカ東海岸のミュージシャンたちがアグレッシヴなジャズ演奏に真剣に取り組んでいる最中であった。

ハード・バップが新しい潮流から一挙にジャズの主流になろうとしていた時期でもあり、ミンガスはひときわ異彩を放つグループ表現を繰り広げていたのだった。

その異彩ぶりは、主として即興演奏に表れていた。

いわゆる伝統的な決まりごとを排し、その折々のプレイヤーの心の動きを重んじ、奔放に演奏させるのである。

本作では、チャールス・ミンガス(b)、ジャッキー・マクリーン(as)、J・R・モンテローズ(ts)、マル・ウォルドロン(p)、ウィリー・ジョーンズ(ds)というわずか5人のミュージシャンでなんとオーケストラに匹敵する彩りを見せている。

ミンガスの地の底から響いてくるような重厚なベースを中心に、各メンバーのエネルギーに満ち溢れたプレイによるところが大きい。

つまり、集団的即興演奏の中に、ひときわ偉大な輝きを放つミンガスがいるので、自然とその特異なパーソナリティに他のメンバーが巻き込まれていくようだ。

これがミンガス・ミュージックの基本路線なのである。

1. Pithecanthropus Erectus

2. A Foggy Day

3. Profile Of Jackie

4. Love Chant

以上、4曲が収録されているが、タイトル曲の#-1は、『Evolution(進化)』『Superiority Complex(優越感)』『Decline(衰退)』『Destruction(滅亡)』からなる4楽章のトーン・ポエムで、切れ目なく演奏される。

テーマ部分と奔放な集団的即興演奏とのコントラストが鮮やかで、初めて文学的といってもよい手法を用いたジャズとしてリスナーの耳目を引いた。

このアルバムは、#-1によって語られることが多いが、ガーシュイン兄弟のスタンダード曲である#-2の霧深きロンドンをイメージしたサックス陣による車のクラクションを模したユーモアあふれるアレンジや、#-3で披露されるジャッキー・マクリーンの素晴らしいアルト・ソロ、#-4の親しみやすさなど、実は聴きどころが多いのである。

ミンガスの音楽の特色として、よく「抗議」や「怒り」があげられるが、彼の音楽がそれらを諧謔的なユーモアで包み、しかもミンガス・サウンドともいうべき編曲・演奏技法によって構築されている点は忘れてならないだろう。

ミンガス・ミュージックの原点ともいうべき1枚である。

彼のアルバムは、後年のアルバムも含めて、どれも非常に高水準のものばかりで、失敗作は1枚たりともないとここに断言しておきたい、とキッパリ(笑)。

♪♪♪♪♪♪

「俺をチャーリーと呼ぶな、チャールスと呼べ」と怒鳴ったミンガス、バンド・メンバーのトロンボーン奏者ジミー・ネッパーを殴って歯を折ってしまったミンガス、生前は理解されず売れなかったエリック・ドルフィーの才能を高く買っていたミンガス、晩年になってジョニ・ミッチェルとのコラボレーションをするなど他の音楽家に深く敬愛されたミンガス…

どれもミンガスの姿であり、かなり複雑な人物だったと言えよう。

怒り、挑戦的、風刺、教会音楽、風物詩、デューク・エリントンへの限りない敬愛などいろいろな面を持っていた。

とりわけ生涯を通じて「怒り」を持ち続けた音楽家であった。

翻ってわが身を考えると、自分の「怒り」なんて実にささやかなもので、せいぜいこんなところだろうか…

「まあ一杯言われて溶ける怒りです」