この4月、アメリカの市民参加型スポーツ・イベントである伝統のボストン・マラソン大会で爆弾テロ事件が発生し、300人近くの市民が死亡もしくは負傷した。

アメリカ内外に大きな衝撃を与えた事件であったが、これとは別に、事件の余波のひとつとして、思わぬニュースも流れてきた。

テロ事件の発生直後から、かつてニール・ダイアモンドの歌でヒットした“SWEET CAROLINE(Good Times Never Seemed So Good)”(1969)という曲の売り上げが急増しているというのだ。

この曲は大リーグの地元チームであるボストン・レッドソックスのホーム・グラウンド『フェンウェイ・パーク球場』で行われる試合で必ず流され、地元のファンで知らない者はない、というボストンを象徴する曲である。

非公式ではあるが、いわば『フェンウェイ・パーク球場』のテーマ・ソングともいうべき歌で、ボストンへの応援歌とみなされているのであろう。

曲の中に具体的にボストンを示すような歌詞は出てこないのだが、かつて7回裏のレッドソックス攻撃の際に流すシンボル曲を選ぶ際、この曲の反応が一番良かったことから、それ以降、恒例のように流すようになったのだという。

テロ事件後、初めて行われたホームゲームでは、ニール・ダイアモンド本人が登場し、観客とともにこの歌を歌った(こちら)。

また、同じ大リーグのロサンゼルス・ドジャーズや、NBA(全米プロバスケットボール協会)のトロント・ラプターズも、テロ直後のゲームではこの曲を流したと伝えられている。

♪

“SWEET CAROLINE”がシングル・リリースされたのは1969年のことで、発売された当時はさほど評判にならなかった。

ところが、1971年になってイギリスのヒットチャートで火がつき、やがて大ヒットするのである。

当時、私は進学のため田舎から上京し、下宿生活を始めたばかりの頃だったが、聴いていたFMの音楽番組などからこの曲がよく流れていたのを懐かしく思い出すのである。

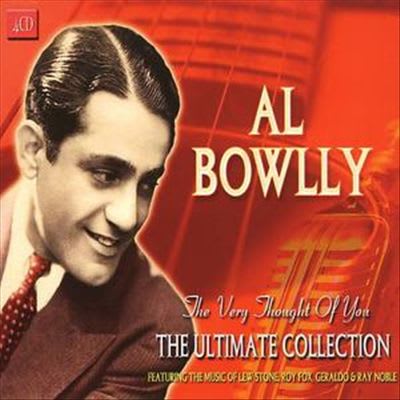

ニール・ダイアモンドは、今でこそシンガー・ソング・ライターの大物だが、当初は全く売れずに相当苦労したようだ。

彼の才能を最初に認めたのはジェフ・バリーであった。

ジェフ・バリー自身、フィル・スペクターらとともにロネッツの“BE MY BABY”(1963)など、多くの曲を書いたヒット・ソング・ライターだが、彼の推薦で、ザ・モンキーズに提供した自作曲“I'M A BELIEVER”がヒットしたことで、ソング・ライターとしての地歩を固め、やがてこの“SWEET CAROLINE”や“SONG SUNG BLUE”などの全米ナンバーワン・ヒット曲を出すまでになっていく。

Where it began I can't begin to knowin'

But then I know it's growin' strong

Was in the spring and spring became the summer

Who'd have believed you'd come along

Hands, touchin' hands, reachin' out, touchin' me, touchin' you…

どこで始まったのか、僕にはわからないけれど

それがだんだん強くなっていくことを知っている

それは春 そして夏になった

誰が君が現れるって信じられただろう

両手に触れて 手を差し延べて 僕に触れて 君に触れる

可愛いキャロライン 「良い時は決して良く見えない」というけど

決してその諺通りじゃないと 僕は思い始めている

僕は今 夜を見つめている でもそんなに寂しいように見えない

二人だけで夜を満たしているから

僕が傷ついたときでも 痛みは僕の両肩から退いていく

君を抱きしめているとき どうして傷ついていられるだろう

温もりに触れて 手を差し延べて 僕に触れて 君に触れる

可愛いキャロライン 「良い時は決して良く見えない」というけど

決してその諺通りじゃないと 僕は思い始めている…

例によって下手くそな訳なのはご容赦願って、まあ、ざっとこんな内容の歌である。

なお『良い時は決して良く見えない』というのは“Good times never seemed so good”の訳である。

歌手としてのニール・ダイアモンドは歌声にちょっと独特のアクの強さとクセがある(こちら)。

この曲が大ヒットしていたころ、友人の一人が彼の歌に露骨な強い嫌悪感を示していたのを思い出した

当時は、この歌のドラマチックで力強いメロディの良さと作者自身の迫力ある歌をそれなりに擁護していた私だったが、その後ボビー・ウーマックがリヴァイヴァルさせたり、エルヴィス・プレスリーがライヴ・パフォーマンスのレパートリーにしたりするのを聴いているうちに、私もオリジナルのダイアモンドの歌唱よりも、ライヴで歌うプレスリーの歌の方を好ましく思うようになっていた。

というわけで、正直なところ、ダイアモンドの歌は今でも少し苦手なのだ。

♪ ♪

ところで、アメリカのオバマ大統領が、ルース駐日大使の後任に、キャロライン・ケネディ氏を指名したことで、メディアをはじめネット雀たちの声が喧しくなっている。

実は、この曲はそのJFKの愛娘キャロライン本人をイメージして書かれた曲だった、と今回の一連の報道で初めて知ったのだった。

![]()

ニール・ダイアモンドは、雑誌『LIFE』の表紙に載ったキャロラインの乗馬服姿を見てインスピレーションを得て、“SWEET CAROLINE”をほんの1時間ほどで書き上げたことを告白していたという。

キャロラインはホワイトハウスの庭でよくポニーに乗って遊んでいたというから、乗馬が得意だったのだろう。

父親のジョン・F・ケネディが暗殺されたのが1963年のことで、長女の彼女はまだ5歳であった。

父親が亡くなって間もなく、キャロラインは母ジャクリーン、弟のJFK・ジュニアとともにホワイトハウスを出て、当時はニューヨークの五番街のペントハウスで生活していたようだ。

その間、叔父のロバート・ケネディまで暗殺されたりするが、ケネディ家に対する世間一般の関心は高く、キャロラインも子供ながら『LIFE』誌の表紙を飾ることがあったのだろう。

ダイアモンドが曲を書いたとき、キャロラインは11歳になっていた。

彼女が、父と同じハーバード大学を卒業し、さらにコロンビア大学のロー・スクールで博士号を取得、弁護士、作家として活動してきたことは、すでに報道されている通りだが、2007年に、ニール・ダイアモンドはキャロラインのバースデイ・パーティーに招かれ、本人の前で、“SWEET CAROLINE”を歌った。

かつて、偉大な父親を亡くして哀しみに耐えていたいたいけな少女の姿に触発されて書いた曲を、その本人を目の前にして歌ったシンガー・ソング・ライターの心境たるや果たしてどんなものだったのだろうか。

![]()

政治や外交の経験がないことを不安視する声もあり、歌のようにいつも“SWEET CAROLINE”ではいられないことも多々あろう。

だが、ケネディ・ブランドの人気が今なお高い日本での大使就任が、今後の日米関係の絆の更なる強化につながることを期待しておきたい。

「人に歴史あり、うたにも歴史あり」

妻は外亭主元気にお留守番 (蚤助)

アメリカ内外に大きな衝撃を与えた事件であったが、これとは別に、事件の余波のひとつとして、思わぬニュースも流れてきた。

テロ事件の発生直後から、かつてニール・ダイアモンドの歌でヒットした“SWEET CAROLINE(Good Times Never Seemed So Good)”(1969)という曲の売り上げが急増しているというのだ。

この曲は大リーグの地元チームであるボストン・レッドソックスのホーム・グラウンド『フェンウェイ・パーク球場』で行われる試合で必ず流され、地元のファンで知らない者はない、というボストンを象徴する曲である。

非公式ではあるが、いわば『フェンウェイ・パーク球場』のテーマ・ソングともいうべき歌で、ボストンへの応援歌とみなされているのであろう。

曲の中に具体的にボストンを示すような歌詞は出てこないのだが、かつて7回裏のレッドソックス攻撃の際に流すシンボル曲を選ぶ際、この曲の反応が一番良かったことから、それ以降、恒例のように流すようになったのだという。

テロ事件後、初めて行われたホームゲームでは、ニール・ダイアモンド本人が登場し、観客とともにこの歌を歌った(こちら)。

また、同じ大リーグのロサンゼルス・ドジャーズや、NBA(全米プロバスケットボール協会)のトロント・ラプターズも、テロ直後のゲームではこの曲を流したと伝えられている。

♪

“SWEET CAROLINE”がシングル・リリースされたのは1969年のことで、発売された当時はさほど評判にならなかった。

ところが、1971年になってイギリスのヒットチャートで火がつき、やがて大ヒットするのである。

当時、私は進学のため田舎から上京し、下宿生活を始めたばかりの頃だったが、聴いていたFMの音楽番組などからこの曲がよく流れていたのを懐かしく思い出すのである。

ニール・ダイアモンドは、今でこそシンガー・ソング・ライターの大物だが、当初は全く売れずに相当苦労したようだ。

彼の才能を最初に認めたのはジェフ・バリーであった。

ジェフ・バリー自身、フィル・スペクターらとともにロネッツの“BE MY BABY”(1963)など、多くの曲を書いたヒット・ソング・ライターだが、彼の推薦で、ザ・モンキーズに提供した自作曲“I'M A BELIEVER”がヒットしたことで、ソング・ライターとしての地歩を固め、やがてこの“SWEET CAROLINE”や“SONG SUNG BLUE”などの全米ナンバーワン・ヒット曲を出すまでになっていく。

Where it began I can't begin to knowin'

But then I know it's growin' strong

Was in the spring and spring became the summer

Who'd have believed you'd come along

Hands, touchin' hands, reachin' out, touchin' me, touchin' you…

どこで始まったのか、僕にはわからないけれど

それがだんだん強くなっていくことを知っている

それは春 そして夏になった

誰が君が現れるって信じられただろう

両手に触れて 手を差し延べて 僕に触れて 君に触れる

可愛いキャロライン 「良い時は決して良く見えない」というけど

決してその諺通りじゃないと 僕は思い始めている

僕は今 夜を見つめている でもそんなに寂しいように見えない

二人だけで夜を満たしているから

僕が傷ついたときでも 痛みは僕の両肩から退いていく

君を抱きしめているとき どうして傷ついていられるだろう

温もりに触れて 手を差し延べて 僕に触れて 君に触れる

可愛いキャロライン 「良い時は決して良く見えない」というけど

決してその諺通りじゃないと 僕は思い始めている…

例によって下手くそな訳なのはご容赦願って、まあ、ざっとこんな内容の歌である。

なお『良い時は決して良く見えない』というのは“Good times never seemed so good”の訳である。

歌手としてのニール・ダイアモンドは歌声にちょっと独特のアクの強さとクセがある(こちら)。

この曲が大ヒットしていたころ、友人の一人が彼の歌に露骨な強い嫌悪感を示していたのを思い出した

当時は、この歌のドラマチックで力強いメロディの良さと作者自身の迫力ある歌をそれなりに擁護していた私だったが、その後ボビー・ウーマックがリヴァイヴァルさせたり、エルヴィス・プレスリーがライヴ・パフォーマンスのレパートリーにしたりするのを聴いているうちに、私もオリジナルのダイアモンドの歌唱よりも、ライヴで歌うプレスリーの歌の方を好ましく思うようになっていた。

というわけで、正直なところ、ダイアモンドの歌は今でも少し苦手なのだ。

♪ ♪

ところで、アメリカのオバマ大統領が、ルース駐日大使の後任に、キャロライン・ケネディ氏を指名したことで、メディアをはじめネット雀たちの声が喧しくなっている。

実は、この曲はそのJFKの愛娘キャロライン本人をイメージして書かれた曲だった、と今回の一連の報道で初めて知ったのだった。

ニール・ダイアモンドは、雑誌『LIFE』の表紙に載ったキャロラインの乗馬服姿を見てインスピレーションを得て、“SWEET CAROLINE”をほんの1時間ほどで書き上げたことを告白していたという。

キャロラインはホワイトハウスの庭でよくポニーに乗って遊んでいたというから、乗馬が得意だったのだろう。

父親のジョン・F・ケネディが暗殺されたのが1963年のことで、長女の彼女はまだ5歳であった。

父親が亡くなって間もなく、キャロラインは母ジャクリーン、弟のJFK・ジュニアとともにホワイトハウスを出て、当時はニューヨークの五番街のペントハウスで生活していたようだ。

その間、叔父のロバート・ケネディまで暗殺されたりするが、ケネディ家に対する世間一般の関心は高く、キャロラインも子供ながら『LIFE』誌の表紙を飾ることがあったのだろう。

ダイアモンドが曲を書いたとき、キャロラインは11歳になっていた。

彼女が、父と同じハーバード大学を卒業し、さらにコロンビア大学のロー・スクールで博士号を取得、弁護士、作家として活動してきたことは、すでに報道されている通りだが、2007年に、ニール・ダイアモンドはキャロラインのバースデイ・パーティーに招かれ、本人の前で、“SWEET CAROLINE”を歌った。

かつて、偉大な父親を亡くして哀しみに耐えていたいたいけな少女の姿に触発されて書いた曲を、その本人を目の前にして歌ったシンガー・ソング・ライターの心境たるや果たしてどんなものだったのだろうか。

政治や外交の経験がないことを不安視する声もあり、歌のようにいつも“SWEET CAROLINE”ではいられないことも多々あろう。

だが、ケネディ・ブランドの人気が今なお高い日本での大使就任が、今後の日米関係の絆の更なる強化につながることを期待しておきたい。

「人に歴史あり、うたにも歴史あり」

妻は外亭主元気にお留守番 (蚤助)