蚤助の記事に時々登場する“ドゥー・ワップ”(Doo-Wop)は、ご承知のようにポピュラー音楽におけるコーラス・スタイルのひとつである。

“ドゥワップ”、“ドゥーワップ”、“ドゥ・ワップ”とかいろいろ表記されるが、主旋律のメロディ以外は「ドゥーワッ」、「シュビドゥビ」、「ドゥビドゥワ」など意味のない発音でリズミカルに歌うスキャット・シンギングになることから、“ドゥー・ワップ”と呼ばれるようになったのだ。

ドゥー・ワップの基本的なフォーマットはトリオの場合もあるものの、大抵はカルテットかクインテット編成で、ハイ・テナーのリード・ヴォーカル(しばしばファルセット)、よりメロウなセカンド・テナー、バリトンとバスの4パートでラヴ・バラードをコーラスするというスタイルである。

また必ずしも全部というわけではないが、バックが三連符のピアノやストリングスが鳴り響くというのも一応パターン化されている。

ドゥー・ワップは1950年代の半ば頃から1960年代の半ばにかけて流行し、黒人、白人を問わず数多くのコーラス・グループが生まれた。

特段、楽器の習得を必要としないドゥー・ワップ・コーラスは、都会に住む比較的貧しい黒人の若者の間のストリート・カルチャーとしてブームとなったのである。

楽曲の多くはプロのソングライターによるものではなく、シンプルでむしろ陳腐といってもよいほどのラヴ・ソングである。

テンポの早いリズムを強調した曲やコミカルな歌もあった。

アーティストの多くは素人同然で、小遣い稼ぎのためにステージに立ったり、レコードを制作したりしていたので、残されている楽曲も玉石混合である。

その中から、プラターズ、ドリフターズ、ムーングロウズ、オリオールズなどという実力も人気も兼ね備えたグループが生まれた。

彼らは高い音楽性を打ち出して成功を収めたのだった。

もっとも、この種の音楽に特に関心のない人には、どれも同じように聞こえるに違いない(笑)。

いずれにしても、ドゥー・ワップは、ロックンロールとともに、当時の若者文化、流行の一翼を担ったのである。

♪

ロックンロールの生みの親ともいわれる伝説的DJ、アラン・フリードがバックアップした黒人5人組のムーングロウズが、1954年に録音した“Sincerely”は名作として名高い(こちら)。

![]()

(The Moonglows)

このドゥー・ワップのスタンダードは、そのアラン・フリードとムーングロウズのメンバー、ハーヴェイ・フクアの共作で、歌ったグループ名と曲名からしてリスナーを魅了するものだった。

何しろ“Moonglows”(月の光たち)と“Sincerely”(真心こめて)なのだから…(笑)。

Sincerely, oh yes, Sincerely

'Cause I love you so dearly

Please say you'll be mine

Sincerely, oh you know how I love you

I'll do anything foy you

Pleaee say you'll be mine…

心から そう 心から

僕のものになるって言ってほしい

こんなに君を愛しているから

知っての通りさ どんなに愛しているか

君のためなら何でもするさ

どうか僕のものになると言って…

という実にシンプルな歌なのだが、粘っこくもソフトなリード・ヴォーカルに絡みつくような“バウン〜バウン”という低音パートがなかなか魅力的である。

泥臭いけどスイートだというちょっと不思議な歌であった。

♪ ♪

ロックンロールの熱狂がアメリカ全土に広がったのは1956年、エルヴィス・プレスリーが大手レコード会社のRCAに移籍してからのことだが、その前後、昔ながらの現象が起こる。

黒人の音楽で全盛だったドゥー・ワップ・コーラスのヒット曲を白人のグループがカヴァーして、全米級のヒットを出すというやり方である。

ジャズもそうだったし、ブルースやロックの世界でもそうだった“黒人が造り白人が売る”という構図が、ここでも再現されるのである。

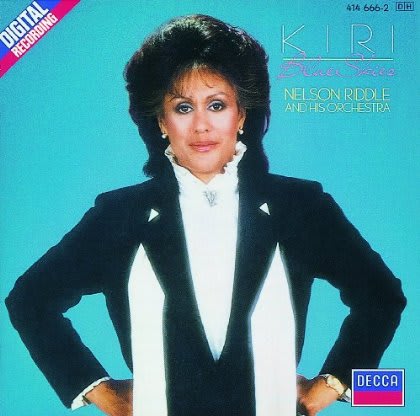

“Sincerely”はムーングロウズの出世作であり大ヒットであるが、白人の美女三姉妹マクガイア・シスターズがそれを素早くカヴァーし、ムーングロウズのオリジナルをしのぐ成功を手にするのである。

![]()

(The McGuire Sisters)

マクガイア・シスターズは、往年のボズウェル・シスターズやアンドリュース・シスターズの流れを汲む女性コーラスで、55年にこの“Sincerely”を歌ってナンバー・ワン・ヒットとする(こちら)。

元々女性コーラスでも映える曲であったが、マクガイア・シスターズ版は、なかなかパンチが効いていてしかもキュートであった。

この時代の白人女性コーラス・グループはシングル用にR&Bのカヴァーを歌い、アルバムでは主としてポピュラー曲を取り上げるというセールス戦略が定着していた。

だが、マクガイア・シスターズはただのパクリ以上の魅力と実績はきちんと残していて、後のポップやR&Bのガールズ・グループの原型ともなっている。

♪ ♪ ♪

“Sincerely”は「真心を込めて」とか「誠実に」「心から」とかの意味である。

昨今の企業不祥事には、トップが雁首を揃えてカメラの前で頭を下げているシーンが繰り返されている。

世の中には、お詫び会見の際のアドヴァイスなどを行う危機管理の専門家やコンサルタントまでいるようだが…。

心からお詫びするのにリハーサル (蚤助)

こんなんでは、“Sincerely”とはほど遠いとおもうのだけど…。

“ドゥワップ”、“ドゥーワップ”、“ドゥ・ワップ”とかいろいろ表記されるが、主旋律のメロディ以外は「ドゥーワッ」、「シュビドゥビ」、「ドゥビドゥワ」など意味のない発音でリズミカルに歌うスキャット・シンギングになることから、“ドゥー・ワップ”と呼ばれるようになったのだ。

ドゥー・ワップの基本的なフォーマットはトリオの場合もあるものの、大抵はカルテットかクインテット編成で、ハイ・テナーのリード・ヴォーカル(しばしばファルセット)、よりメロウなセカンド・テナー、バリトンとバスの4パートでラヴ・バラードをコーラスするというスタイルである。

また必ずしも全部というわけではないが、バックが三連符のピアノやストリングスが鳴り響くというのも一応パターン化されている。

ドゥー・ワップは1950年代の半ば頃から1960年代の半ばにかけて流行し、黒人、白人を問わず数多くのコーラス・グループが生まれた。

特段、楽器の習得を必要としないドゥー・ワップ・コーラスは、都会に住む比較的貧しい黒人の若者の間のストリート・カルチャーとしてブームとなったのである。

楽曲の多くはプロのソングライターによるものではなく、シンプルでむしろ陳腐といってもよいほどのラヴ・ソングである。

テンポの早いリズムを強調した曲やコミカルな歌もあった。

アーティストの多くは素人同然で、小遣い稼ぎのためにステージに立ったり、レコードを制作したりしていたので、残されている楽曲も玉石混合である。

その中から、プラターズ、ドリフターズ、ムーングロウズ、オリオールズなどという実力も人気も兼ね備えたグループが生まれた。

彼らは高い音楽性を打ち出して成功を収めたのだった。

もっとも、この種の音楽に特に関心のない人には、どれも同じように聞こえるに違いない(笑)。

いずれにしても、ドゥー・ワップは、ロックンロールとともに、当時の若者文化、流行の一翼を担ったのである。

♪

ロックンロールの生みの親ともいわれる伝説的DJ、アラン・フリードがバックアップした黒人5人組のムーングロウズが、1954年に録音した“Sincerely”は名作として名高い(こちら)。

(The Moonglows)

このドゥー・ワップのスタンダードは、そのアラン・フリードとムーングロウズのメンバー、ハーヴェイ・フクアの共作で、歌ったグループ名と曲名からしてリスナーを魅了するものだった。

何しろ“Moonglows”(月の光たち)と“Sincerely”(真心こめて)なのだから…(笑)。

Sincerely, oh yes, Sincerely

'Cause I love you so dearly

Please say you'll be mine

Sincerely, oh you know how I love you

I'll do anything foy you

Pleaee say you'll be mine…

心から そう 心から

僕のものになるって言ってほしい

こんなに君を愛しているから

知っての通りさ どんなに愛しているか

君のためなら何でもするさ

どうか僕のものになると言って…

という実にシンプルな歌なのだが、粘っこくもソフトなリード・ヴォーカルに絡みつくような“バウン〜バウン”という低音パートがなかなか魅力的である。

泥臭いけどスイートだというちょっと不思議な歌であった。

♪ ♪

ロックンロールの熱狂がアメリカ全土に広がったのは1956年、エルヴィス・プレスリーが大手レコード会社のRCAに移籍してからのことだが、その前後、昔ながらの現象が起こる。

黒人の音楽で全盛だったドゥー・ワップ・コーラスのヒット曲を白人のグループがカヴァーして、全米級のヒットを出すというやり方である。

ジャズもそうだったし、ブルースやロックの世界でもそうだった“黒人が造り白人が売る”という構図が、ここでも再現されるのである。

“Sincerely”はムーングロウズの出世作であり大ヒットであるが、白人の美女三姉妹マクガイア・シスターズがそれを素早くカヴァーし、ムーングロウズのオリジナルをしのぐ成功を手にするのである。

(The McGuire Sisters)

マクガイア・シスターズは、往年のボズウェル・シスターズやアンドリュース・シスターズの流れを汲む女性コーラスで、55年にこの“Sincerely”を歌ってナンバー・ワン・ヒットとする(こちら)。

元々女性コーラスでも映える曲であったが、マクガイア・シスターズ版は、なかなかパンチが効いていてしかもキュートであった。

この時代の白人女性コーラス・グループはシングル用にR&Bのカヴァーを歌い、アルバムでは主としてポピュラー曲を取り上げるというセールス戦略が定着していた。

だが、マクガイア・シスターズはただのパクリ以上の魅力と実績はきちんと残していて、後のポップやR&Bのガールズ・グループの原型ともなっている。

♪ ♪ ♪

“Sincerely”は「真心を込めて」とか「誠実に」「心から」とかの意味である。

昨今の企業不祥事には、トップが雁首を揃えてカメラの前で頭を下げているシーンが繰り返されている。

世の中には、お詫び会見の際のアドヴァイスなどを行う危機管理の専門家やコンサルタントまでいるようだが…。

心からお詫びするのにリハーサル (蚤助)

こんなんでは、“Sincerely”とはほど遠いとおもうのだけど…。