夏休みも終わり大勢の人で賑わった海辺も静けさを取戻しつつあるようだ。

海水浴など10年以上したことがないが、子供の時から泳ぎは得意な蚤助である。

今夏、江戸川区にある葛西海浜公園で東京23区内では半世紀ぶりとなる海水浴場が復活した、と報じられた。

長年にわたる関係者の東京湾の水質浄化に向けた努力の結果であろうが、それでも夏休み中の土曜日と日曜日の午前10時から午後3時までの期間限定だったという。

さらには、大雨の後など汚水が流入する可能性があるので顔を水につけない、などという条件がつけられたそうだ。

顔を水につけないで遊泳するというのもなかなか難しそうだが、要は、海水に浸かって浮かんでいる程度ならオーケイということなのだろう。

もう20年も前のことになるが、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロに住んでいたころ、よくプライア(浜辺)に遊びに行ったものだ。

キャリオカ(リオっ子)は老若男女を問わず海が好きだが、泳ぐというよりもボディボード、ビーチサッカーやビーチバレーを楽しむ人が多いのである。

特に、若い女の子はほとんど半裸の健康的な肢体を人目に曝しつつ日光浴をするというのが一般的な浜辺の過ごし方であった。

もちろん、ヨットやサーフィンをやっている者もいるが、海岸線の長いブラジルは、入り江とか湾内などは別にして、大西洋に直に面したところは南(そう、南極方面)からの寒流の影響か意外にも海水温が低いので、浜辺からあまり沖合に出る人は多くなかったように記憶する。

♪

さて、時期的にはやや遅れてしまった感があるが、夏と言えばハワイアン・ミュージックという人もいるだろうが、蚤助はサーフ・ミュージックである。

特に、私が個人的にサーフ・ミュージックの五指に入る名曲だと思っているのが“PIPELINE”で、日本での知名度でいえば人気ナンバーワンだと言い切ってしまっていいかもしれない。

唐突に飛び出すイントロのトレモロ、グリッサンド・ダウンと言ったらいいのか、いわゆる「テケテケ」サウンドである。

“PIPELINE”を初めて聴いたときは実に強烈な体験であった。

このあたり、芦原すなおが直木賞を受賞した青春小説『青春デンデケデケデケ』(河出文庫、後に大林宣彦が映画化)の主人公、藤原竹良(ちっくん)と全く同じような音楽的体験を蚤助もしていたということになる。

ただし、ちっくんは四国で、蚤助は北国で…(笑)。

芦原すなおは蚤助より少し年長の同世代、大学も同窓であり、北と南の違いこそあれ田舎生まれの田舎育ちであることも同じで、その感覚に相通じるものがある。

“PIPELINE”を最初に聴いたのは、おそらく1964年から65年のあたりではなかったかと思う。

日本人なら当然のことだが(笑)、ヴェンチャーズであった(こちら)。

![]()

ヴェンチャーズの「テケテケ」トレモロ・グリッサンドは、他のどのエレキ・バンドよりもソリッドで、リズム・ギターもエッジが鋭く、エコーも深くてシャープであった。

おそらくこの曲のベスト・ヴァージョンであり、「エレキ・バンドの帝王」の貫禄十分であった。

日本で、ヴェンチャーズの次に人気があったのは、アストロノウツ盤であろう(こちら)。

日本でもヒットしたリー・ヘイズルウッド作“MOVIN'”(邦題『太陽の彼方に』)のシングル盤にカップリングされたのが“PIPELINE”であった。

![]()

「乗ってけ、乗ってけ、乗ってけ、サーフィン〜」という日本語の歌詞もつけられた『太陽の彼方に』は人気を得て、後にはゴールデン・ハーフ盤もヒットした。

この人気に引っ張られる形で“PIPELINE”もよく聴かれたのだった。

ヴェンチャーズのヴァージョンと比較すると、結構粗削りなところが気になったものだ。

1965年にヴェンチャーズとともに来日したアストロノウツのライヴ公演のテレビ放送を夢中で見たことを割に鮮明に覚えているが、これがきっかけとなって日本ではいわゆるエレキ・ブームが起こるのである。

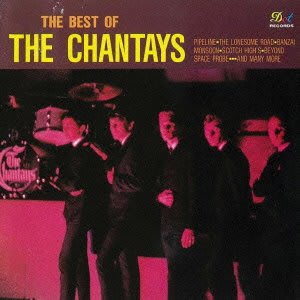

その次に聴いたのは多分“PIPELINE”のオリジナル・アーティストであったシャンテイズの演奏であったと思う(こちら)。

![]()

「テケテケ」のイントロはこのシャンテイズが嚆矢だったのだが、ヴェンチャーズと比べれば、正直言ってまったく迫力が不足していた。

当時、ヴェンチャーズに「テケテケ」のお株を奪われてしまい、ヴェンチャーズってズルいという声も聞こえたような気もするが、そこは職人芸のヴェンチャーズ、最も優れた「テケテケ」を演奏し続けたのはさすがである。

しかしシャンテイズがこのサーフ・インスト曲の名作のオリジネイターであることには変わりはない。

“PIPELINE”はシャンテイズのメンバー、ボブ・スピッカードとブライアン・カーマンの共作であった。

サーフ・インストは南カリフォルニアの特産品のようなもので、それまで全米チャートの上位ランキングなど考えられないことだったのだが、1963年に全米トップテン入りを果たした(最高位4位)。

ハイスクール・バンド出身でまだローカル色の残っていた五人組バンドのヒットはこれ1曲しかないのだが、もっとダイナミックに演奏すべきだったとか、サウンドに工夫の余地があったとか、後出しジャンケンのような評は別にしても、そういう演奏レベルでもなおチャートを駆け上がったのだから、この曲自体のパワーとかインパクトがよほど勝ったということなのだろう。

♪ ♪

ということで、“PIPELINE”は60年代サーフ・ミュージックの定番中の定番になったのだが、メジャー、マイナーを問わず、当時のあらゆるエレキ・バンドが演奏し録音したと言っても過言ではない。

最後に紹介しておきたいのは、当時メジャー視されていたチャレンジャーズのレコーディングである(こちら)。

![]()

そのチャレンジャーズ、もともとビートルズが登場する前夜、アメリカの西海岸のサーフ・バンドのパイオニア的存在だったベル・エアーズの中核メンバーでドラマーのリチャード・デルヴィが結成したバンドであった。

シャンテイズのような全米ヒットは1枚もないが、10枚以上のアルバムをリリースしていたことがメジャー・バンド視される理由だったのだろう。

しかも残された音源は、今なお何度も繰り返し再発売されているのである。

彼らの“PIPELINE”は、「テケテケ」の代わりにデルヴィのローリング1本やりで押すドラミングが担っていて、そのドラムに絡むシャープなサックスやハモンド・オルガン等、当時としてはとても完成度の高いものであったと思う。

60年代、私たちはまだまだ貧しく、エレキ・ギターを初めて手にできたのは、まずはお金持ちのドラ息子たちであった。

私の周りのそういうドラ息子たちは、単音弾きやコードを押さえる練習の前に、まず「テケテケ」サウンドに挑んでいたという事実が、その衝撃度を物語っている。

“PIPELINE”は、サーファーたちによって名付けられたパイプ状になる波の形の名前であることを私たちに教えてくれるとともに、日本のロック黎明期の“先駆け”の役割を果たした名曲であった。

しかも、発表当時からエレキ・バンドの必修曲のような作品であったと言えよう。

これをスタンダード曲と言わずしていったい何と言ったらよいのであろうか。

会社では波に乗れずにいるサーファー (蚤助)

海水浴など10年以上したことがないが、子供の時から泳ぎは得意な蚤助である。

今夏、江戸川区にある葛西海浜公園で東京23区内では半世紀ぶりとなる海水浴場が復活した、と報じられた。

長年にわたる関係者の東京湾の水質浄化に向けた努力の結果であろうが、それでも夏休み中の土曜日と日曜日の午前10時から午後3時までの期間限定だったという。

さらには、大雨の後など汚水が流入する可能性があるので顔を水につけない、などという条件がつけられたそうだ。

顔を水につけないで遊泳するというのもなかなか難しそうだが、要は、海水に浸かって浮かんでいる程度ならオーケイということなのだろう。

もう20年も前のことになるが、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロに住んでいたころ、よくプライア(浜辺)に遊びに行ったものだ。

キャリオカ(リオっ子)は老若男女を問わず海が好きだが、泳ぐというよりもボディボード、ビーチサッカーやビーチバレーを楽しむ人が多いのである。

特に、若い女の子はほとんど半裸の健康的な肢体を人目に曝しつつ日光浴をするというのが一般的な浜辺の過ごし方であった。

もちろん、ヨットやサーフィンをやっている者もいるが、海岸線の長いブラジルは、入り江とか湾内などは別にして、大西洋に直に面したところは南(そう、南極方面)からの寒流の影響か意外にも海水温が低いので、浜辺からあまり沖合に出る人は多くなかったように記憶する。

♪

さて、時期的にはやや遅れてしまった感があるが、夏と言えばハワイアン・ミュージックという人もいるだろうが、蚤助はサーフ・ミュージックである。

特に、私が個人的にサーフ・ミュージックの五指に入る名曲だと思っているのが“PIPELINE”で、日本での知名度でいえば人気ナンバーワンだと言い切ってしまっていいかもしれない。

唐突に飛び出すイントロのトレモロ、グリッサンド・ダウンと言ったらいいのか、いわゆる「テケテケ」サウンドである。

“PIPELINE”を初めて聴いたときは実に強烈な体験であった。

このあたり、芦原すなおが直木賞を受賞した青春小説『青春デンデケデケデケ』(河出文庫、後に大林宣彦が映画化)の主人公、藤原竹良(ちっくん)と全く同じような音楽的体験を蚤助もしていたということになる。

ただし、ちっくんは四国で、蚤助は北国で…(笑)。

芦原すなおは蚤助より少し年長の同世代、大学も同窓であり、北と南の違いこそあれ田舎生まれの田舎育ちであることも同じで、その感覚に相通じるものがある。

“PIPELINE”を最初に聴いたのは、おそらく1964年から65年のあたりではなかったかと思う。

日本人なら当然のことだが(笑)、ヴェンチャーズであった(こちら)。

ヴェンチャーズの「テケテケ」トレモロ・グリッサンドは、他のどのエレキ・バンドよりもソリッドで、リズム・ギターもエッジが鋭く、エコーも深くてシャープであった。

おそらくこの曲のベスト・ヴァージョンであり、「エレキ・バンドの帝王」の貫禄十分であった。

日本で、ヴェンチャーズの次に人気があったのは、アストロノウツ盤であろう(こちら)。

日本でもヒットしたリー・ヘイズルウッド作“MOVIN'”(邦題『太陽の彼方に』)のシングル盤にカップリングされたのが“PIPELINE”であった。

「乗ってけ、乗ってけ、乗ってけ、サーフィン〜」という日本語の歌詞もつけられた『太陽の彼方に』は人気を得て、後にはゴールデン・ハーフ盤もヒットした。

この人気に引っ張られる形で“PIPELINE”もよく聴かれたのだった。

ヴェンチャーズのヴァージョンと比較すると、結構粗削りなところが気になったものだ。

1965年にヴェンチャーズとともに来日したアストロノウツのライヴ公演のテレビ放送を夢中で見たことを割に鮮明に覚えているが、これがきっかけとなって日本ではいわゆるエレキ・ブームが起こるのである。

その次に聴いたのは多分“PIPELINE”のオリジナル・アーティストであったシャンテイズの演奏であったと思う(こちら)。

「テケテケ」のイントロはこのシャンテイズが嚆矢だったのだが、ヴェンチャーズと比べれば、正直言ってまったく迫力が不足していた。

当時、ヴェンチャーズに「テケテケ」のお株を奪われてしまい、ヴェンチャーズってズルいという声も聞こえたような気もするが、そこは職人芸のヴェンチャーズ、最も優れた「テケテケ」を演奏し続けたのはさすがである。

しかしシャンテイズがこのサーフ・インスト曲の名作のオリジネイターであることには変わりはない。

“PIPELINE”はシャンテイズのメンバー、ボブ・スピッカードとブライアン・カーマンの共作であった。

サーフ・インストは南カリフォルニアの特産品のようなもので、それまで全米チャートの上位ランキングなど考えられないことだったのだが、1963年に全米トップテン入りを果たした(最高位4位)。

ハイスクール・バンド出身でまだローカル色の残っていた五人組バンドのヒットはこれ1曲しかないのだが、もっとダイナミックに演奏すべきだったとか、サウンドに工夫の余地があったとか、後出しジャンケンのような評は別にしても、そういう演奏レベルでもなおチャートを駆け上がったのだから、この曲自体のパワーとかインパクトがよほど勝ったということなのだろう。

♪ ♪

ということで、“PIPELINE”は60年代サーフ・ミュージックの定番中の定番になったのだが、メジャー、マイナーを問わず、当時のあらゆるエレキ・バンドが演奏し録音したと言っても過言ではない。

最後に紹介しておきたいのは、当時メジャー視されていたチャレンジャーズのレコーディングである(こちら)。

そのチャレンジャーズ、もともとビートルズが登場する前夜、アメリカの西海岸のサーフ・バンドのパイオニア的存在だったベル・エアーズの中核メンバーでドラマーのリチャード・デルヴィが結成したバンドであった。

シャンテイズのような全米ヒットは1枚もないが、10枚以上のアルバムをリリースしていたことがメジャー・バンド視される理由だったのだろう。

しかも残された音源は、今なお何度も繰り返し再発売されているのである。

彼らの“PIPELINE”は、「テケテケ」の代わりにデルヴィのローリング1本やりで押すドラミングが担っていて、そのドラムに絡むシャープなサックスやハモンド・オルガン等、当時としてはとても完成度の高いものであったと思う。

60年代、私たちはまだまだ貧しく、エレキ・ギターを初めて手にできたのは、まずはお金持ちのドラ息子たちであった。

私の周りのそういうドラ息子たちは、単音弾きやコードを押さえる練習の前に、まず「テケテケ」サウンドに挑んでいたという事実が、その衝撃度を物語っている。

“PIPELINE”は、サーファーたちによって名付けられたパイプ状になる波の形の名前であることを私たちに教えてくれるとともに、日本のロック黎明期の“先駆け”の役割を果たした名曲であった。

しかも、発表当時からエレキ・バンドの必修曲のような作品であったと言えよう。

これをスタンダード曲と言わずしていったい何と言ったらよいのであろうか。

会社では波に乗れずにいるサーファー (蚤助)