チャールズ・ウォルターズ(1911‐1982)は、ハリウッドの映画監督として『イースター・パレード』(1948)、『リリー』(1953)、『上流社会』(1956)、『ジャンボ』(1962)など主として小粋なミュージカル作品を作った人である。

若いころ、歌って踊れる俳優として舞台に立っていたことがある。

彼の出演作として比較的よく知られているのは1935年のミュージカル『ジュビリー』であろう。

このミュージカル作品から、コール・ポーターの名曲”Begin The Beguine”が生まれたからだが、出演したウォルターズがジューン・ナイトとともに、ポーターのこれも傑作“Just One Of Those Things”を創唱したからである。

“Just One Of Those Things”は直訳すると「それらの事柄のうちのたった一つ」という意味であることから、『ただ一つのもの』と訳す人もいたようだが、一般的な邦題としては『よくあることさ』とか『そんなことなの』とされている。

曲の内容をあまりよく伝えていないからであった。

♪

この曲にはヴァースがついていて、それがなかなか面白いのだが、次々と出てくる人物の名前が分からないと「リスナーの耳に念仏」ということにもなりかねない。

ドロシー・パーカーがボーイフレンドに「素敵」と言ったように

コロンブスがイザベルに「最高だった」と叫んだように

アベラールがエロイーズに「どうか手紙を忘れないで」と言ったように

ジュリエットがロミオに「なぜ現実に直面しないの」と叫んだように…

以上がヴァースで、そこから「そんなことなんてよくあることさ」というコーラスに入っていく。

だから、「そんなこと」の具体例として挙げられたヴァースの部分が理解できないと、コーラスの面白さも半減してしまうことになる。

ドロシー・パーカー(1893‐1967)はアメリカの女流詩人、劇作家で、「狂騒の20年代」、すなわち1920年代の美貌の才女として有名であった。

当時のアメリカで最も人気のあった雑誌『ヴォーグ』や『ヴァニティ・フェア』の編集や執筆陣の一人として活躍していた。

中でも彼女の劇評は「一度も褒めたことがない」と言われたほど辛辣なもので、そのために雑誌をクビになったのだそうだ。

没したのは1967年、つまり現代の人である。

曲が作られた頃はまさに現役だったわけで、アメリカ人なら誰でも彼女の名前を知っていたのだろう。

ただし「ボーイフレンド云々」とあるが、とりわけスキャンダラスな話題をふりまいた女性だったのか、蚤助には分らない。

1960年の映画『カンカン』でモーリス・シュヴァリエがこの歌をフランス訛りの英語で歌ったときは、ドロシー・パーカーをマダム・デュバリーと変えていた。

デュバリー夫人は、18世紀フランス社交界の花形で、ルイ15世の愛人とし名を馳せたが、フランス革命で処刑された。

余談だが、昨年亡くなったジャズ評論家の岩浪洋三氏のある著作に『カンカン』を『フレンチ・カンカン』と混同して書いたと思われる箇所があった。

『フレンチ・カンカン』はジャン・ルノワールのフランス映画(1954)で、ジャン・ギャバン、フランソワーズ・アルヌールのほかに、エディット・ピアフら多数のシャンソン歌手が出演した音楽映画、『カンカン』はウォルター・ラングのアメリカ映画(1960)で、シャーリー・マクレーン、フランク・シナトラ、シュヴァリエらが出たミュージカル映画で、気になった蚤助は出版社に誤りではないかとハガキを出したところ、出版社から丁重な謝罪とともにいくばくかの図書券を送ってきたことがある。

閑話休題。

次にコロンブスとイザベルが出てくる。

コロンブスは、言うまでもなく新大陸を発見した人、彼の名前はガーシュウィン兄弟の『いつの頃からか』の中にも出てきた(こちら)。

イザベルは、スペインのカスティリャの女王として、コロンブスの航海を後援したイザベル一世である。

アベラールは、フランスの哲学者フィリップ・アベラール(1079‐1142)のことで、39歳の時、彼の聴講生であった花も恥じらう17歳の娘エロイーズと恋をしてしまい、それが原因で彼女の後見人の手先に襲撃され、男性のシンボルをチョン切られてしまった。

アベラールは僧侶となり、後にエロイーズも修道女となった。

アベラールの著作に、二人の間に交わされた『エロイーズとの往復書翰』という書簡集があり、「手紙を忘れないで」というのはこれに由来している。

ロミオとジュリエットについては、今更説明の必要もないが、引用されている科白がシェークスピアの戯曲にあるかどうかについてまでは、蚤助は知らない(笑)。

♪ ♪

こうして、コーラスに入っていくが、ヴァースで「誰々が何々と言ったように」を受けて「そんなことなの、よくあることさ」と続くのだ。

コーラス部分は64小節のAABA型で16小節ずつの4つのパートに分かれている。

コール・ポーターの曲らしいヒネリの効いた作品だけに、ジャズにはピッタリのナンバーである。

どういうのが「よくあること」なのか、歌詞をたどっていくと、「気まぐれ」だったり、「時たま鳴るベル」、「いつもの夜」、「蜘蛛の糸に乗った月旅行」などだという。

「蜘蛛の糸に乗った月旅行」(a trip to the moon on gossamer wings)というのが分かりにくいのだが、あまりにも頼りないことだという意味なのだろうか。

またまた脱線するが、1977年に映画化もされたシドニー・シェルダンの初期の小説『真夜中の向こう側』(The Other Side Of Midnight)には、

…ステージで歌手が歌っていた。「くもの糸にのって月への旅…」<くもの糸>彼女は考えた。<あたしの結婚もくもの糸でつなぎとめられているんだわ>コール・ポーターはすべてを見通していたのだ…

という箇所が出てくる(大庭忠男訳・早川書房刊)。

この歌の題名は作中に出てこないが“Just One Of Those Things”であることは明らかで、アメリカ人なら何の歌を指しているのか、きっとすぐ分かるのだろう。

シェルダンはブロードウェイ・ミュージカルや映画の脚本を書いたり監督をしたり才人ではあったが、結構ハチャメチャなストーリーを書く人だった…(笑)。

とにかく「そんなことのひとつだ」と歌詞はいうのである。

街中をハシゴして浮かれ始めた時、熱烈な愛はいつか冷めることに気づいたはずだ、だから「さよなら」、アーメン、時々会えるといいね、とても楽しかった、よくある話だったのさ…

♪ ♪ ♪

ということで、この歌は別れの歌なのだが、何だか別れを笑い飛ばそうとしている感じなのだ。

譜面にもコーラスからは「明るく」というポーターの指定があるので、ほとんどの歌手はリズミカルに歌う。

アップ・テンポで、ステージの最後や途中で雰囲気やペースを変えるための勝負曲として歌われることが多い。

何と言っても、フランク・シナトラのようなプレイボーイ風の雰囲気を持った歌手が歌うと説得力がある(こちら)。

伴奏の編曲と指揮はネルソン・リドル。

![]()

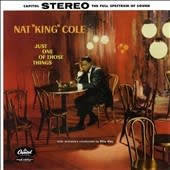

だが、蚤助のイチオシはナット・キング・コールである。

急速テンポでスウィングするナット・コールと、ドライヴ感あふれるバックのサポート(伴奏の編曲・指揮はビリー・メイ)は、素晴らしい出来である。

パンチの効いたビッグ・バンドに乗って、ナット・コールのヴォーカルにはまさに王者(キング)の風格が漂い、最後まで一気呵成に聴かせてしまう(こちら)。

![]()

シナトラもナット・コールも、ヴァース抜きでいきなりコーラスから歌っている。

せっかく紹介した面白いヴァースだが、実は、この歌、ヴァースから歌っている人はそんなに多くはないのだ。

いきなりコーラスから入って、ぐいぐいスウィングした方が、ジャジーであり、スリリングになるからだろう。

でも、ヴァースがあることを知っていて決して損はないだろう(笑)。

♪ ♪ ♪ ♪

よく冷えた妻の視線とぬるいBEER (蚤助)

そんなことなど、よくあることサ…

若いころ、歌って踊れる俳優として舞台に立っていたことがある。

彼の出演作として比較的よく知られているのは1935年のミュージカル『ジュビリー』であろう。

このミュージカル作品から、コール・ポーターの名曲”Begin The Beguine”が生まれたからだが、出演したウォルターズがジューン・ナイトとともに、ポーターのこれも傑作“Just One Of Those Things”を創唱したからである。

“Just One Of Those Things”は直訳すると「それらの事柄のうちのたった一つ」という意味であることから、『ただ一つのもの』と訳す人もいたようだが、一般的な邦題としては『よくあることさ』とか『そんなことなの』とされている。

曲の内容をあまりよく伝えていないからであった。

♪

この曲にはヴァースがついていて、それがなかなか面白いのだが、次々と出てくる人物の名前が分からないと「リスナーの耳に念仏」ということにもなりかねない。

ドロシー・パーカーがボーイフレンドに「素敵」と言ったように

コロンブスがイザベルに「最高だった」と叫んだように

アベラールがエロイーズに「どうか手紙を忘れないで」と言ったように

ジュリエットがロミオに「なぜ現実に直面しないの」と叫んだように…

以上がヴァースで、そこから「そんなことなんてよくあることさ」というコーラスに入っていく。

だから、「そんなこと」の具体例として挙げられたヴァースの部分が理解できないと、コーラスの面白さも半減してしまうことになる。

ドロシー・パーカー(1893‐1967)はアメリカの女流詩人、劇作家で、「狂騒の20年代」、すなわち1920年代の美貌の才女として有名であった。

当時のアメリカで最も人気のあった雑誌『ヴォーグ』や『ヴァニティ・フェア』の編集や執筆陣の一人として活躍していた。

中でも彼女の劇評は「一度も褒めたことがない」と言われたほど辛辣なもので、そのために雑誌をクビになったのだそうだ。

没したのは1967年、つまり現代の人である。

曲が作られた頃はまさに現役だったわけで、アメリカ人なら誰でも彼女の名前を知っていたのだろう。

ただし「ボーイフレンド云々」とあるが、とりわけスキャンダラスな話題をふりまいた女性だったのか、蚤助には分らない。

1960年の映画『カンカン』でモーリス・シュヴァリエがこの歌をフランス訛りの英語で歌ったときは、ドロシー・パーカーをマダム・デュバリーと変えていた。

デュバリー夫人は、18世紀フランス社交界の花形で、ルイ15世の愛人とし名を馳せたが、フランス革命で処刑された。

余談だが、昨年亡くなったジャズ評論家の岩浪洋三氏のある著作に『カンカン』を『フレンチ・カンカン』と混同して書いたと思われる箇所があった。

『フレンチ・カンカン』はジャン・ルノワールのフランス映画(1954)で、ジャン・ギャバン、フランソワーズ・アルヌールのほかに、エディット・ピアフら多数のシャンソン歌手が出演した音楽映画、『カンカン』はウォルター・ラングのアメリカ映画(1960)で、シャーリー・マクレーン、フランク・シナトラ、シュヴァリエらが出たミュージカル映画で、気になった蚤助は出版社に誤りではないかとハガキを出したところ、出版社から丁重な謝罪とともにいくばくかの図書券を送ってきたことがある。

閑話休題。

次にコロンブスとイザベルが出てくる。

コロンブスは、言うまでもなく新大陸を発見した人、彼の名前はガーシュウィン兄弟の『いつの頃からか』の中にも出てきた(こちら)。

イザベルは、スペインのカスティリャの女王として、コロンブスの航海を後援したイザベル一世である。

アベラールは、フランスの哲学者フィリップ・アベラール(1079‐1142)のことで、39歳の時、彼の聴講生であった花も恥じらう17歳の娘エロイーズと恋をしてしまい、それが原因で彼女の後見人の手先に襲撃され、男性のシンボルをチョン切られてしまった。

アベラールは僧侶となり、後にエロイーズも修道女となった。

アベラールの著作に、二人の間に交わされた『エロイーズとの往復書翰』という書簡集があり、「手紙を忘れないで」というのはこれに由来している。

ロミオとジュリエットについては、今更説明の必要もないが、引用されている科白がシェークスピアの戯曲にあるかどうかについてまでは、蚤助は知らない(笑)。

♪ ♪

こうして、コーラスに入っていくが、ヴァースで「誰々が何々と言ったように」を受けて「そんなことなの、よくあることさ」と続くのだ。

コーラス部分は64小節のAABA型で16小節ずつの4つのパートに分かれている。

コール・ポーターの曲らしいヒネリの効いた作品だけに、ジャズにはピッタリのナンバーである。

どういうのが「よくあること」なのか、歌詞をたどっていくと、「気まぐれ」だったり、「時たま鳴るベル」、「いつもの夜」、「蜘蛛の糸に乗った月旅行」などだという。

「蜘蛛の糸に乗った月旅行」(a trip to the moon on gossamer wings)というのが分かりにくいのだが、あまりにも頼りないことだという意味なのだろうか。

またまた脱線するが、1977年に映画化もされたシドニー・シェルダンの初期の小説『真夜中の向こう側』(The Other Side Of Midnight)には、

…ステージで歌手が歌っていた。「くもの糸にのって月への旅…」<くもの糸>彼女は考えた。<あたしの結婚もくもの糸でつなぎとめられているんだわ>コール・ポーターはすべてを見通していたのだ…

という箇所が出てくる(大庭忠男訳・早川書房刊)。

この歌の題名は作中に出てこないが“Just One Of Those Things”であることは明らかで、アメリカ人なら何の歌を指しているのか、きっとすぐ分かるのだろう。

シェルダンはブロードウェイ・ミュージカルや映画の脚本を書いたり監督をしたり才人ではあったが、結構ハチャメチャなストーリーを書く人だった…(笑)。

とにかく「そんなことのひとつだ」と歌詞はいうのである。

街中をハシゴして浮かれ始めた時、熱烈な愛はいつか冷めることに気づいたはずだ、だから「さよなら」、アーメン、時々会えるといいね、とても楽しかった、よくある話だったのさ…

♪ ♪ ♪

ということで、この歌は別れの歌なのだが、何だか別れを笑い飛ばそうとしている感じなのだ。

譜面にもコーラスからは「明るく」というポーターの指定があるので、ほとんどの歌手はリズミカルに歌う。

アップ・テンポで、ステージの最後や途中で雰囲気やペースを変えるための勝負曲として歌われることが多い。

何と言っても、フランク・シナトラのようなプレイボーイ風の雰囲気を持った歌手が歌うと説得力がある(こちら)。

伴奏の編曲と指揮はネルソン・リドル。

だが、蚤助のイチオシはナット・キング・コールである。

急速テンポでスウィングするナット・コールと、ドライヴ感あふれるバックのサポート(伴奏の編曲・指揮はビリー・メイ)は、素晴らしい出来である。

パンチの効いたビッグ・バンドに乗って、ナット・コールのヴォーカルにはまさに王者(キング)の風格が漂い、最後まで一気呵成に聴かせてしまう(こちら)。

シナトラもナット・コールも、ヴァース抜きでいきなりコーラスから歌っている。

せっかく紹介した面白いヴァースだが、実は、この歌、ヴァースから歌っている人はそんなに多くはないのだ。

いきなりコーラスから入って、ぐいぐいスウィングした方が、ジャジーであり、スリリングになるからだろう。

でも、ヴァースがあることを知っていて決して損はないだろう(笑)。

♪ ♪ ♪ ♪

よく冷えた妻の視線とぬるいBEER (蚤助)

そんなことなど、よくあることサ…