NASAの宇宙探査機“ボイジャー1号”が、人工物として初めて太陽系を完全に出たことが確認された、というニュースを先日の各紙が一斉に伝えていた。

“ボイジャー1号”については、かつてこちらで少し触れたことがある。

宇宙への伝言として“ボイジャー1号”に搭載されているレコードには、グレン・グールドの弾くバッハの平均律クラヴィア曲集の前奏曲をはじめとしたクラシック音楽はもちろん、邦楽やロック、ザトウクジラの鳴き声なども収録されていることも触れた。

蚤助がことさらこの探査機に思い入れがあるのは、打ち上げられたのが1977年で、いみじくも亡くなった女房と結婚式を挙げた翌月のことだったからで、今なお老体にムチ打って(?)果てしない未知への旅を続ける“ボイジャー1号”のことを考えると、何だか妙に親しみを感じ、つい応援したくなってしまうのだ。

台風18号が本州を縦断して各地に大雨と突風による被害を置き土産にして北方に去り、ついでに夏の空気を秋の空気へと入れ替えていったので、今回はボイジャーとは全く関係のない『夏の日の恋』…(笑)。

♪

1959年に公開されたアメリカ映画『避暑地の出来事』(A Summer Place)は、スローン・ウイルソンの原作小説をデルマー・デイヴィスが脚色、監督をしたロマンスものである。

何と言っても、『風と共に去りぬ』や『カサブランカ』などの映画音楽の大家マックス・スタイナーの書いたスコアがあまりにも有名で、パーシー・フェイス楽団の演奏した主題曲『夏の日の恋』は永遠の夏のテーマとして現在もなお愛聴されている。

蚤助などは、ともすると映画の題名『避暑地の出来事』とその主題曲『夏の日の恋』というタイトルを混同してしまいそうになったりする。

どちらも原題は“A Summer Place”で、主題曲の方はただ“(Theme From) A Summer Place”というだけのハナシなのだが…。

映画は、当時人気絶頂だったトロイ・ドナヒューとサンドラ・ディーという若手の男女俳優に、リチャード・イーガン、ドロシー・マクガイア、アーサー・ケネディなどヴェテラン俳優が絡むというもので、今でこそ比較的好意的に評価する人もいたりするのだが、公開当時は、プロットやストーリーにあまり目新しさがないと指摘されるなど、どちらかといえば酷評された作品だった。

もっとも1970年代ころまでは、テレビの深夜放送などでちょくちょく放映されていたような記憶があるが、それもやはり主題曲の魅力であったかもしれない。

ハリー・ストラドリングの撮ったアメリカ東海岸メイン州にある島の風景は実に美しくドラマに大きな貢献をしているのだが、現在の目で見ると50年代という時代のムードや文芸映画のゆったりしたテンポに慣れていない人だと、古めかしさに苦痛を感じてしまうのではないだろうか。

そういうところが、最近めったに放映されることがなくなった一因であろう。

ただ、蚤助のようなオールド・ファンにとっては、貞節や節度がそれなりに重んじられていた当時の風俗やファッションなども貴重で興味深い見ものなのだが…。

♪ ♪

かつてメイン州にある島の高級リゾート・ホテルで働いていた男(リチャード・イーガン)が、ビジネスマンとして成功を収め、妻と娘を伴って島を再訪する。

この娘がサンドラ・ディーで、彼女は掛け値なしに可愛いので、それだけで蚤助はこの作品の評価を☆二つ分程度アップしたい(笑)。

この島には、かつてイーガンが恋した女(ドロシー・マクガイア)が、ホテルのオーナー(アーサー・ケネディ)の妻として暮らしている。

オーナー夫妻には息子がいて、これをトロイ・ドナヒューが演じている。

定番通り、若いディーとドナヒューが恋に落ち、しかもかつて愛し合ったことのある親同士の恋愛、要するに不倫が絡んでくるのだが、50年代のアメリカ東海岸のことだから社会的な階級意識などによって、二組の家庭が対立、崩壊していく、その過程で果たして若い世代の恋の行方はどうなるか…という筋立てである。

![]()

(トロイ・ドナヒューとサンドラ・ディー)

公開当時酷評された影響からか、パーシー・フェイスの演奏盤はレコードが発売されてからヒット・チャートに登場するまで3か月もかかったが、1955年ロックンロール時代に突入して以降、全米1位に連続9週間とどまる最長記録のインスト・ナンバーとなったほか、ミリオン・セラー、グラミー賞受賞のメガヒットとなった。

1940年代から幾多の映画やテレビの音楽を書き、演奏も担当したパーシー・フェイスは、このヒットのインパクトが強烈過ぎて、他のヒット曲がかすんでしまっているほどだ。

![]()

(パーシー・フェイス)

パーシー・フェイス楽団の演奏は8分の6拍子のロッカ・バラード風にアレンジされているあたり、いわゆる60年代の息吹きを感じさせる(こちら)。

なお、パーシー先生にはコーラス入りヴァージョンもあってこちらも絶品だが、さらに76年にディスコ・ヴァージョンまで録音している(笑)。

♪ ♪ ♪

『夏の日の恋』という邦題通り、白い入道雲が浮かぶ真夏の青空と、美しい恋物語を想起させる素晴らしくロマンティックな楽曲である。

少年時代から夏が来るたび、海辺や飲食店などで様々な演奏盤を数限りなく聴いてきたが、そのマックス・スタイナーのメロディーにマック・ディスキャントが歌詞をつけたヴォーカル・ヴァージョンもよく耳にしたものだった。

There's a summer place where it may rain or storm

Yet I'm safe and warm for within that summer place

Your arms reach out to me

And my heart is free from all care…

歌詞は比較的易しいと思われるので、あえて訳さずにおく。

ヴォーカル盤では1962年に録音したアンディ・ウィリアムズが一番早かったようだが、艶やかなヴィブラートが印象的だったジョニー・ソマーズの同じく1962年の録音をお好みの人が多いはず。

かく言う蚤助もその一人で、彼女の歌は今でも愛聴盤のひとつである。

“雨も嵐もあるサマー・プレイスだけど、そこには二人の希望が、夢が、そして愛がある”と歌われる世界は、やはりアンディよりも、ソマーズ嬢のヴォーカルの方がふさわしいと思う(こちら)。

![]()

(ジョニー・ソマーズ)

また、パーシー・フェイス盤がヒットしていたころ、ロサンゼルスで新しいコーラス・グループが結成された。

大学のグリー・クラブ出身の若者二人に、既にプロ歌手として活動していた一人が加わった3人組である。

品行方正な学友会のイメージが強いグループだったが、そのコーラスは明らかにウェスト・コーストの音楽の潮流の中に位置づけられるものであり、例えばビーチ・ボーイズの名を挙げるときは、彼らのことも少しだけ思い出してもらいたいと思っている蚤助である。

そのグループの名はザ・レターメン。

彼らの爽やかな三重唱によるヴァージョンは、1965年にヒットした(こちら)。

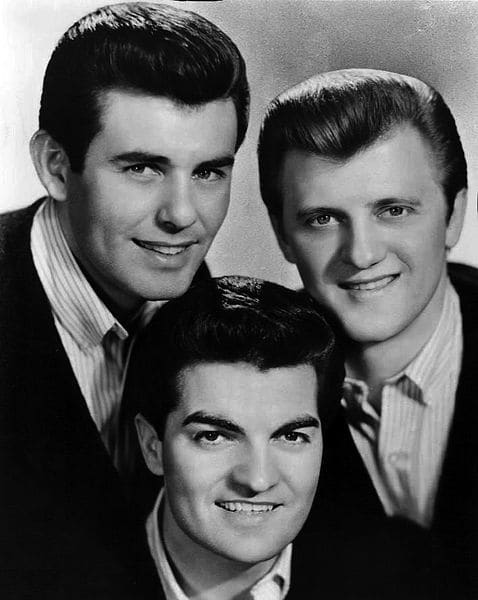

![]()

(ザ・レターメン)

ついでにもう一つ、映画『避暑地の出来事』が公開された59年に、ボブ・ボーグルとドン・ウィルソンの二人がギター・デュオ・グループとしてシアトルで結成したのがヴェンチャーズであったが、そのヴェンチャーズによる1969年の『夏の日の恋』リメイク・ヒット盤も上々の出来であった(こちら)。

♪ ♪ ♪ ♪

かき氷ひと匙ごとに夏すくう (蚤助)

異常に暑かった今年の夏、あんなに秋風が恋しかったのに、いざ過ぎ去ってみれば何だかちょっと寂しくて惜しい気もするのが不思議である。

さらば夏の日…

“ボイジャー1号”については、かつてこちらで少し触れたことがある。

宇宙への伝言として“ボイジャー1号”に搭載されているレコードには、グレン・グールドの弾くバッハの平均律クラヴィア曲集の前奏曲をはじめとしたクラシック音楽はもちろん、邦楽やロック、ザトウクジラの鳴き声なども収録されていることも触れた。

蚤助がことさらこの探査機に思い入れがあるのは、打ち上げられたのが1977年で、いみじくも亡くなった女房と結婚式を挙げた翌月のことだったからで、今なお老体にムチ打って(?)果てしない未知への旅を続ける“ボイジャー1号”のことを考えると、何だか妙に親しみを感じ、つい応援したくなってしまうのだ。

台風18号が本州を縦断して各地に大雨と突風による被害を置き土産にして北方に去り、ついでに夏の空気を秋の空気へと入れ替えていったので、今回はボイジャーとは全く関係のない『夏の日の恋』…(笑)。

♪

1959年に公開されたアメリカ映画『避暑地の出来事』(A Summer Place)は、スローン・ウイルソンの原作小説をデルマー・デイヴィスが脚色、監督をしたロマンスものである。

何と言っても、『風と共に去りぬ』や『カサブランカ』などの映画音楽の大家マックス・スタイナーの書いたスコアがあまりにも有名で、パーシー・フェイス楽団の演奏した主題曲『夏の日の恋』は永遠の夏のテーマとして現在もなお愛聴されている。

蚤助などは、ともすると映画の題名『避暑地の出来事』とその主題曲『夏の日の恋』というタイトルを混同してしまいそうになったりする。

どちらも原題は“A Summer Place”で、主題曲の方はただ“(Theme From) A Summer Place”というだけのハナシなのだが…。

映画は、当時人気絶頂だったトロイ・ドナヒューとサンドラ・ディーという若手の男女俳優に、リチャード・イーガン、ドロシー・マクガイア、アーサー・ケネディなどヴェテラン俳優が絡むというもので、今でこそ比較的好意的に評価する人もいたりするのだが、公開当時は、プロットやストーリーにあまり目新しさがないと指摘されるなど、どちらかといえば酷評された作品だった。

もっとも1970年代ころまでは、テレビの深夜放送などでちょくちょく放映されていたような記憶があるが、それもやはり主題曲の魅力であったかもしれない。

ハリー・ストラドリングの撮ったアメリカ東海岸メイン州にある島の風景は実に美しくドラマに大きな貢献をしているのだが、現在の目で見ると50年代という時代のムードや文芸映画のゆったりしたテンポに慣れていない人だと、古めかしさに苦痛を感じてしまうのではないだろうか。

そういうところが、最近めったに放映されることがなくなった一因であろう。

ただ、蚤助のようなオールド・ファンにとっては、貞節や節度がそれなりに重んじられていた当時の風俗やファッションなども貴重で興味深い見ものなのだが…。

♪ ♪

かつてメイン州にある島の高級リゾート・ホテルで働いていた男(リチャード・イーガン)が、ビジネスマンとして成功を収め、妻と娘を伴って島を再訪する。

この娘がサンドラ・ディーで、彼女は掛け値なしに可愛いので、それだけで蚤助はこの作品の評価を☆二つ分程度アップしたい(笑)。

この島には、かつてイーガンが恋した女(ドロシー・マクガイア)が、ホテルのオーナー(アーサー・ケネディ)の妻として暮らしている。

オーナー夫妻には息子がいて、これをトロイ・ドナヒューが演じている。

定番通り、若いディーとドナヒューが恋に落ち、しかもかつて愛し合ったことのある親同士の恋愛、要するに不倫が絡んでくるのだが、50年代のアメリカ東海岸のことだから社会的な階級意識などによって、二組の家庭が対立、崩壊していく、その過程で果たして若い世代の恋の行方はどうなるか…という筋立てである。

(トロイ・ドナヒューとサンドラ・ディー)

公開当時酷評された影響からか、パーシー・フェイスの演奏盤はレコードが発売されてからヒット・チャートに登場するまで3か月もかかったが、1955年ロックンロール時代に突入して以降、全米1位に連続9週間とどまる最長記録のインスト・ナンバーとなったほか、ミリオン・セラー、グラミー賞受賞のメガヒットとなった。

1940年代から幾多の映画やテレビの音楽を書き、演奏も担当したパーシー・フェイスは、このヒットのインパクトが強烈過ぎて、他のヒット曲がかすんでしまっているほどだ。

(パーシー・フェイス)

パーシー・フェイス楽団の演奏は8分の6拍子のロッカ・バラード風にアレンジされているあたり、いわゆる60年代の息吹きを感じさせる(こちら)。

なお、パーシー先生にはコーラス入りヴァージョンもあってこちらも絶品だが、さらに76年にディスコ・ヴァージョンまで録音している(笑)。

♪ ♪ ♪

『夏の日の恋』という邦題通り、白い入道雲が浮かぶ真夏の青空と、美しい恋物語を想起させる素晴らしくロマンティックな楽曲である。

少年時代から夏が来るたび、海辺や飲食店などで様々な演奏盤を数限りなく聴いてきたが、そのマックス・スタイナーのメロディーにマック・ディスキャントが歌詞をつけたヴォーカル・ヴァージョンもよく耳にしたものだった。

There's a summer place where it may rain or storm

Yet I'm safe and warm for within that summer place

Your arms reach out to me

And my heart is free from all care…

歌詞は比較的易しいと思われるので、あえて訳さずにおく。

ヴォーカル盤では1962年に録音したアンディ・ウィリアムズが一番早かったようだが、艶やかなヴィブラートが印象的だったジョニー・ソマーズの同じく1962年の録音をお好みの人が多いはず。

かく言う蚤助もその一人で、彼女の歌は今でも愛聴盤のひとつである。

“雨も嵐もあるサマー・プレイスだけど、そこには二人の希望が、夢が、そして愛がある”と歌われる世界は、やはりアンディよりも、ソマーズ嬢のヴォーカルの方がふさわしいと思う(こちら)。

(ジョニー・ソマーズ)

また、パーシー・フェイス盤がヒットしていたころ、ロサンゼルスで新しいコーラス・グループが結成された。

大学のグリー・クラブ出身の若者二人に、既にプロ歌手として活動していた一人が加わった3人組である。

品行方正な学友会のイメージが強いグループだったが、そのコーラスは明らかにウェスト・コーストの音楽の潮流の中に位置づけられるものであり、例えばビーチ・ボーイズの名を挙げるときは、彼らのことも少しだけ思い出してもらいたいと思っている蚤助である。

そのグループの名はザ・レターメン。

彼らの爽やかな三重唱によるヴァージョンは、1965年にヒットした(こちら)。

(ザ・レターメン)

ついでにもう一つ、映画『避暑地の出来事』が公開された59年に、ボブ・ボーグルとドン・ウィルソンの二人がギター・デュオ・グループとしてシアトルで結成したのがヴェンチャーズであったが、そのヴェンチャーズによる1969年の『夏の日の恋』リメイク・ヒット盤も上々の出来であった(こちら)。

♪ ♪ ♪ ♪

かき氷ひと匙ごとに夏すくう (蚤助)

異常に暑かった今年の夏、あんなに秋風が恋しかったのに、いざ過ぎ去ってみれば何だかちょっと寂しくて惜しい気もするのが不思議である。

さらば夏の日…