関東地方の真冬の空は、たいてい乾燥した青空である。

この時期の空はいつになく澄んでいる。

蚤助には白内障の気があり陽光が眩しすぎるのだが、青空を目を細めて見上げる。

そうして気がつくと自然と口ずさんでいるのが“BLUE SKIES”という曲である。

のどかだなあ。

映画の中でビング・クロスビーが歌っていたことで知った曲である。

アーヴィング・バーリンの曲で、彼の楽曲を全編使用した1946年のミュージカル映画『ブルー・スカイ』(BLUE SKIES)であった。

スチュアート・ヘイスラーが監督、ビング・クロスビーとフレッド・アステアが共演していた。

アステアは歌もいけるので問題ないが、クロスビーがアステアに付き合ってあたふたと踊らされるのが何ともおかしかった。

アステアが一歩退いて、クロスビーに華を持たせたような作品で、アステアが好きな蚤助としては少しがっかりした(笑)。

![]()

この曲、もともとはバーリンが1926年(昭和元年!)にミュージカル『ベッツィ』のために書き下ろしたものだった。

ミュージカル自体はヒットしなかったが、観客はこの“BLUE SKIES”を何度もアンコールしたという。

翌年初のトーキー映画『ジャズ・シンガー』でアル・ジョルソンが歌った。

リンドバーグの大西洋無着陸横断飛行、ベーブ・ルースのシーズン60本のホームラン記録など大衆に夢と希望を与える快挙とともに、この時代の浮き立つさまがこの曲にも感じられる。

最初マイナーで始まるブルーなムードのメロディだが、次第に明るくなっていく。

歌詞の方も陽性のバーリンらしくあくまでハッピーで明朗である。

古い歌だが、恋がもたらす効用を歌った普遍的な内容で今でも色あせることがない。

これも「恋のチカラ」かしらん(笑)。

確か、1998年のロビン・ウィリアムズが主演した映画『パッチ・アダムス』のサウンドトラックにも使われていた。

Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see

Blue birds singin' a song, nothing but blue birds all day long…

私に微笑みかける青い空 青い空以外何も見えない

歌っている青い鳥 一日中耳にするのは青い鳥だけ

こんな眩しい太陽は見たことがなかった

物事がこんなにうまくいくとは思いもしなかった

恋をすると 毎日が飛ぶように過ぎていく

憂鬱な日々は去ってしまった これからはずっと青い空だけ…

この歌なぜか“SKIES”と複数形になっているのを不思議に思っていたのだが、“SKIES”というのは「天空」とか「大空」とか“SKY”よりももっと広々とした語感なのだそうだ。

映画『ブルー・スカイ』の画像をこちらで見つけた。

クロスビーの風格のあるヴォーカルは、やはりアメリカの夢と希望を象徴しているように思える。

なお、クロスビーの相手役はジョーン・コーンフィールドである。

ペリー・コモ、ローズマリー・クルーニー、エラ・フィッツジェラルド、フランク・シナトラなど多くの歌手が歌っているが、これほどの大スタンダード曲の割にはこれといった決定盤というものがない。

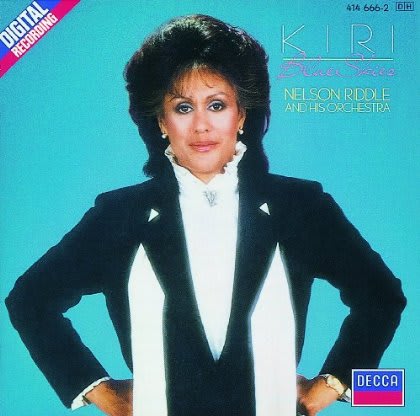

残念ながら動画を見つけられなかったが、とりわけ蚤助が気に入っているのが、“デイム”キリ・テ・カナワの歌である。

![]()

(Kiri Te Kanawa/Blue Skies)

ニュージーランドのマオリ族の血を引く世界のソプラノ歌手キリ・テ・カナワ(ファーストネームはキリだそうだ)が、ネルソン・リドルの編曲指揮のオーケストラを伴奏にアメリカン・スタンダード曲を歌ったアルバム(1985)である。

プラシド・ドミンゴ、ホセ・カレーラス、ヘルマン・プライ、バーバラ・ヘンドリックス、ジェシー・ノーマンなど、オペラ歌手がポピュラー・ソングをレコーディングした例は多いがこの作品は別格だ。

歌手の名前を伏せた「目隠しテスト」をしてキリの名を当てることはおそらく難しいだろう。

というのも、ここでのキリは、クラシックやオペラの唱法ではなく、一貫して完全に地声のポピュラー唱法で歌いきっているからだ。

それも往年のバンド・シンガーのスタイルである。

彼女はミュージカルが好きで、アルバイトでナイト・クラブで歌っていたこともあり、シナトラやエラのアルバムの編曲・伴奏を手掛けたリドルの大ファンだったそうだ。

おそらくリンダ・ロンシュタット&ネルソン・リドルのスタンダード三部作を聴いていたのであろう、キリはリドルの伴奏でスタンダードを歌うことを熱望し、実現させたのである。

“BLUE SKIES”はアルバムの冒頭に収録されておりアルバム・タイトルにもなっている。

ジャジーなリズム・セクションと美しいストリングスをバックに、よくコントロールされた粘り気のあるヴォーカルを聴かせる。

リドルはキリの歌を聴いたことがなかったそうだが、プロデューサーが送った“オーヴェルニュの歌”を聴いたリドルは即座にオーケイしたという。

ただひとつの条件は「決してオペラティックには歌わないこと」だった。

キリのクリーミーな美声から地声で十分だと判断したのであろう。

キリに「オペラ歌手がポップを歌ってみる、というサウンドにならないよう。そのためにはその美しい声の四分の一だけ使えばいい」とアドバイスしたそうだ。

リドルは、歌のキーを本来のキリのものより半音以上低くするという工夫までしている。

そしてこのアルバムは、その名アレンジャー、ネルソン・リドルの遺作となってしまった…。

体型はオペラ歌手だという例え(蚤助)

この時期の空はいつになく澄んでいる。

蚤助には白内障の気があり陽光が眩しすぎるのだが、青空を目を細めて見上げる。

そうして気がつくと自然と口ずさんでいるのが“BLUE SKIES”という曲である。

のどかだなあ。

映画の中でビング・クロスビーが歌っていたことで知った曲である。

アーヴィング・バーリンの曲で、彼の楽曲を全編使用した1946年のミュージカル映画『ブルー・スカイ』(BLUE SKIES)であった。

スチュアート・ヘイスラーが監督、ビング・クロスビーとフレッド・アステアが共演していた。

アステアは歌もいけるので問題ないが、クロスビーがアステアに付き合ってあたふたと踊らされるのが何ともおかしかった。

アステアが一歩退いて、クロスビーに華を持たせたような作品で、アステアが好きな蚤助としては少しがっかりした(笑)。

この曲、もともとはバーリンが1926年(昭和元年!)にミュージカル『ベッツィ』のために書き下ろしたものだった。

ミュージカル自体はヒットしなかったが、観客はこの“BLUE SKIES”を何度もアンコールしたという。

翌年初のトーキー映画『ジャズ・シンガー』でアル・ジョルソンが歌った。

リンドバーグの大西洋無着陸横断飛行、ベーブ・ルースのシーズン60本のホームラン記録など大衆に夢と希望を与える快挙とともに、この時代の浮き立つさまがこの曲にも感じられる。

最初マイナーで始まるブルーなムードのメロディだが、次第に明るくなっていく。

歌詞の方も陽性のバーリンらしくあくまでハッピーで明朗である。

古い歌だが、恋がもたらす効用を歌った普遍的な内容で今でも色あせることがない。

これも「恋のチカラ」かしらん(笑)。

確か、1998年のロビン・ウィリアムズが主演した映画『パッチ・アダムス』のサウンドトラックにも使われていた。

Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see

Blue birds singin' a song, nothing but blue birds all day long…

私に微笑みかける青い空 青い空以外何も見えない

歌っている青い鳥 一日中耳にするのは青い鳥だけ

こんな眩しい太陽は見たことがなかった

物事がこんなにうまくいくとは思いもしなかった

恋をすると 毎日が飛ぶように過ぎていく

憂鬱な日々は去ってしまった これからはずっと青い空だけ…

この歌なぜか“SKIES”と複数形になっているのを不思議に思っていたのだが、“SKIES”というのは「天空」とか「大空」とか“SKY”よりももっと広々とした語感なのだそうだ。

映画『ブルー・スカイ』の画像をこちらで見つけた。

クロスビーの風格のあるヴォーカルは、やはりアメリカの夢と希望を象徴しているように思える。

なお、クロスビーの相手役はジョーン・コーンフィールドである。

ペリー・コモ、ローズマリー・クルーニー、エラ・フィッツジェラルド、フランク・シナトラなど多くの歌手が歌っているが、これほどの大スタンダード曲の割にはこれといった決定盤というものがない。

残念ながら動画を見つけられなかったが、とりわけ蚤助が気に入っているのが、“デイム”キリ・テ・カナワの歌である。

(Kiri Te Kanawa/Blue Skies)

ニュージーランドのマオリ族の血を引く世界のソプラノ歌手キリ・テ・カナワ(ファーストネームはキリだそうだ)が、ネルソン・リドルの編曲指揮のオーケストラを伴奏にアメリカン・スタンダード曲を歌ったアルバム(1985)である。

プラシド・ドミンゴ、ホセ・カレーラス、ヘルマン・プライ、バーバラ・ヘンドリックス、ジェシー・ノーマンなど、オペラ歌手がポピュラー・ソングをレコーディングした例は多いがこの作品は別格だ。

歌手の名前を伏せた「目隠しテスト」をしてキリの名を当てることはおそらく難しいだろう。

というのも、ここでのキリは、クラシックやオペラの唱法ではなく、一貫して完全に地声のポピュラー唱法で歌いきっているからだ。

それも往年のバンド・シンガーのスタイルである。

彼女はミュージカルが好きで、アルバイトでナイト・クラブで歌っていたこともあり、シナトラやエラのアルバムの編曲・伴奏を手掛けたリドルの大ファンだったそうだ。

おそらくリンダ・ロンシュタット&ネルソン・リドルのスタンダード三部作を聴いていたのであろう、キリはリドルの伴奏でスタンダードを歌うことを熱望し、実現させたのである。

“BLUE SKIES”はアルバムの冒頭に収録されておりアルバム・タイトルにもなっている。

ジャジーなリズム・セクションと美しいストリングスをバックに、よくコントロールされた粘り気のあるヴォーカルを聴かせる。

リドルはキリの歌を聴いたことがなかったそうだが、プロデューサーが送った“オーヴェルニュの歌”を聴いたリドルは即座にオーケイしたという。

ただひとつの条件は「決してオペラティックには歌わないこと」だった。

キリのクリーミーな美声から地声で十分だと判断したのであろう。

キリに「オペラ歌手がポップを歌ってみる、というサウンドにならないよう。そのためにはその美しい声の四分の一だけ使えばいい」とアドバイスしたそうだ。

リドルは、歌のキーを本来のキリのものより半音以上低くするという工夫までしている。

そしてこのアルバムは、その名アレンジャー、ネルソン・リドルの遺作となってしまった…。

体型はオペラ歌手だという例え(蚤助)