映画の世界でリメイクというのは珍しくないが、自分の旧作を自らリメイクしてしまうというのはそんなに例があるわけではない。

知る限りでは、アルフレッド・ヒッチコックの『暗殺者の家』(THE MAN WHO KNEW TOO MUCH‐1934)を『知りすぎていた男』(原題同じ‐1954)に、ハワード・ホークスのコメディ『教授と美女』(BALL OF FIRE‐1941)をミュージカル『ヒット・パレード』(A SONG IS BORN‐1948)に、ジョージ・マーシャルの傑作西部劇『砂塵』(DESTRY RIDES AGAIN‐1939)を『野郎!拳銃で来い』(DESTRY‐1954)に仕立て直したのが記憶にあるのみである。

♪♪♪♪♪♪

ロジェ・ヴァディム(1928-2000)は、いわゆるフランスのヌーヴェル・ヴァーグに属する映画監督である。

ブリジット・バルドー、カトリーヌ・ドヌーヴ、ジェーン・フォンダらトップ女優と次々と結婚したり、子供を設けたり、いやはや何ともうらやましい…いや…けしからぬ男であった(笑)。

本業はプレイボーイといった方がよいかもしれない。

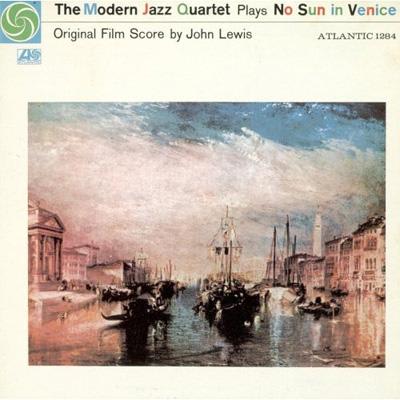

彼は、監督第二作目にあたる『大運河』(SAINT-ON JAMAIS‐1956)で、全編ジョン・ルイスの書いたスコアによるモダン・ジャズ・カルテットの演奏を用い、大変好評を博し、いわゆる「シネ・ジャズ」という分野を開拓した一人である。

![]() (NO SUN IN VENICE / M.J.Q)

(NO SUN IN VENICE / M.J.Q)

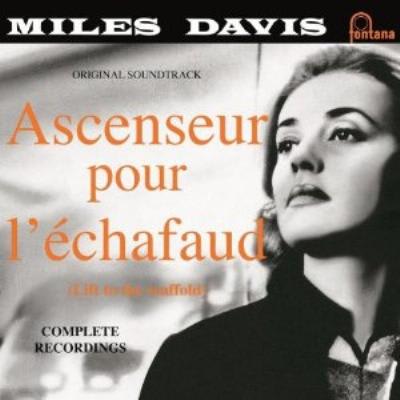

いみじくもこの年、ルイ・マルも『死刑台のエレベーター』(ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD)で、マイルス・デイヴィスの即興演奏を使って大成功を収めたのだった。

![]() (ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD / MILES DAVIS)

(ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD / MILES DAVIS)

映画音楽にジャズを使い始めたのが、ハリウッドではなくフランスのヌーヴェル・ヴァーグの映画人だったというのが面白いところで、これ以降ジャズは映画音楽というジャンルの中でもある種特別な存在感を示すようになっていく。

♪♪♪♪♪♪

ヴァディムの監督第4作目に当たるのが『危険な関係』(LES LIASONS DANGEREUSES‐1959)だった。

原作は18世紀末にコデルロス・ド・ラクロが書いた「姦通小説」(!)だが、映画化に当たっては舞台を現代に移し替え、スワッピング(夫婦交換)の原点を示す官能的な作品に仕上げている。

このあたりはさすがにヴァディムの得意なテーマだったが、背徳的な内容だとして、フランス本国ではパリ以外での上映と海外への輸出が一時禁止されるなどの騒ぎとなった。

だが、半世紀以上も経った現在の目から見るとそれほど目くじらを立てるような内容とも思えない。

それだけ世の移り変わりが激しいということなのだろう。

ヴァディムは、当時、結婚したばかりの女優アネット・ストロイベルグを起用、そして本作が遺作となってしまった美男俳優ジェラール・フィリップ、ヌーヴェル・ヴァーグのミューズ的存在だったジャンヌ・モローが主演した。

この映画、ヴァディムの官能性に長けた演出になかなか見るべきものがあり、彼の代表作の一本といえよう。

そのヴァディムが1976年になって『危険な関係』をリメイクしたのである。

邦題はやや陳腐だが『華麗な関係』(UNE FEMME FIDELE)というもので、今度は舞台を原作の書かれた時代により近い19世紀初めに設定していて、登場人物の名前も変更されていた。

参考までに出演者を紹介しておくと、ジェラール・フィリップの役どころはジョン・フィンチ、同じくジャンヌ・モローはナタリー・ドロン、アネット・ストロイベルグはあの「エマニエル夫人」ことシルヴィア・クリステルだった。

そして音楽は、アメリカ出身でパリで活躍していたモート・シューマンとイージー・リスニング界のピエール・ボルトが担当、クラシカルな美しさを感じさせるスコアを提供したものの、映画ともども完全にコケてしまい、オリジナル版を超えることはできなかった。

オリジナルの『危険な関係』の方は、「シネ・ジャズ」の模範ともいえるモダン・ジャズが映画の官能を助長する働きを担っていた。

そのオリジナル版のタイトル・バックに、音楽担当はセロニアス・モンクのクレジットが映し出されるが、モンク・グループ(カルテット)の演奏は映画の前半部分を中心に流れる。

『大運河』や『死刑台のエレベーター』のように、この映画のために書かれたり、演奏された音楽ではなく、すでにニューヨークで録音されたレコードによるものだったという。

これは新録音の話し合いがつかなかったからという単純な理由だったそうだ。

したがって、世に出ている本作のサウンドトラック盤には、このセロニアス・モンクの演奏は収録されていない。

映画のためのオリジナル曲はフランスのジャック・マレーと、当時フランスに滞在していたピアニストのデューク・ジョーダンが書き、アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズが演奏した。

ジョーダン、ケニー・ドーハム(tp)、ケニー・クラーク(ds)らを擁したフランスの俊英サックス奏者のバルネ・ウィランのクインテットが映画のパーティの場面で顔を見せる。

映画はフランスで撮影されたが、音楽はニューヨークで録音された。

このためヴァディムと音楽プロデューサーのマルセル・ロマーノがアメリカに飛んだ。

撮影と音楽の録音が別々に行われたため、映画に顔を見せるドーハムとクラークはサントラの演奏には加わっていない、という妙なことが起きる。

途中の姦通の場面あたりから、ジャズ・メッセンジャーズやデューク・ジョーダンらの演奏になり、『危険な関係のブルース』(原題は“NO PROBLEM”)が流れる中で映画が終わる。

この曲はジャズ・メッセンジャーズの演奏で大ヒットしたのだが、どういうわけか作曲者としてクレジットされたのはジャック・マレーの名前のみで、真の作曲者のデューク・ジョーダンはこの印税をもらいそこねた、という笑えないハナシがある。

それにしても、全編モンクの音楽というわけではないのに「セロニアス・モンク」の名前だけがクレジットされたり、ジョーダンの名前が無視されたりするのも、当時のモンクとジョーダンのジャズ界に占める位置づけや知名度が影響していたことは間違いないだろう。

いかにもジャズ界のいい加減、といって悪ければ大雑把なところではなかろうか(笑)。

♪♪♪♪♪♪

![]()

デューク・ジョーダン(1922-2006)は、1940年代の後半、チャーリー・パーカーとの歴史的な演奏もあったが、元々華やかなスポットライトを浴びるというタイプのピアニストではなかったことに加え、人が良すぎることも災いして、60年代に入ると不遇を託つことになり、結局はタクシーの運転手で糊口を凌がざるを得なくなるなど、一般的にはほとんど忘れられていた存在であった。

むしろ、クリフォード・ブラウン=マックス・ローチ・クインテットの名演で知られる『JORDU』や『危険な関係(NO PROBLEM)』の作曲者としての方が有名だった。

事実、彼は10年ほどジャズ界から遠ざかっていたのだが、70年代に入ると心機一転ヨーロッパを中心に演奏活動を再開した。

![]()

『FLIGHT TO DENMARK』とタイトルされたこのアルバムは、彼のカムバック直後の1973年にコペンハーゲンで録音されたもので、これによって、ジョーダンは大躍進を遂げるきっかけとなるのである。

[A] 1. No Problem / 2. Here's That Rainy Day / 3. Everything Happens To Me / 4. Glad I Met Pat

[B] 1. How Deep Is The Ocean / 2. On Green Dolphin Street / 3. If I Did - Would You? / 4. Flight To Denmark

北欧の雪景色の中に立つジョーダンの写真を使ったジャケットも秀逸だが、演奏も「哀愁のピアノ」が輝きを放っている。

デンマークの新進べーシスト、マッズ・ビンディングとオスカー・ピーターソン・トリオのドラマーとして高名だったエド・シグペンを従えてのトリオ演奏だが、趣味が良くかつバランス感が素晴らしいアルバムである。

[A]-1は何度となく演奏してきた代表的名曲「危険な関係のブルース」だが、おやっと思うほどのスロー・テンポで、シグペンのシンバル・ワークと、ジョーダンの枯淡の味わいともいうべきピアノが微妙に絡み合い、切々と訴えかけてくるものがある。

ビンディングのベースも好演である。

このほか、[A]-2と3、[B]-1と2のスタンダード曲では、淡々と鮮やかに綴るアプローチが忘れがたいが、自作のワルツ曲([B]-4)やエンディングのアルバム・タイトル曲も渋いながらコクのあるピアノ・タッチが楽しい雰囲気を生んでいる。

♪♪♪♪♪♪

その昔、デューク・ジョーダンがインタビューの予定時間に1時間も遅れた、という記事を読んだことがあります。

セロニアス・モンクだったらよくあるハナシで済むところですが、人柄のよいジョーダンに理由を尋ねると、来る途中、転倒した老人を見かけたので、救急車を呼び、病院まで付き添って、医者に事情を説明してやったのだと答えたそうです。

いかにも、善人デューク・ジョーダンの人間性を表すエピソードですが、厳しい競争社会である音楽界の中ではそれが裏目に出ることも多々あったことだろうと思います。

『危険な関係』の印税もらい損ね事件などは、その最たるものでしょう。

とはいえ、彼の温かくてほのぼのとした人間性とピアノを愛するファンは日本にも大勢いたのです。

サラリーマン川柳風にいえば、デューク・ジョーダンというピアニストは、

「誰からも好かれたままで出世せず」(蚤助)

という存在だったかもしれません。

知る限りでは、アルフレッド・ヒッチコックの『暗殺者の家』(THE MAN WHO KNEW TOO MUCH‐1934)を『知りすぎていた男』(原題同じ‐1954)に、ハワード・ホークスのコメディ『教授と美女』(BALL OF FIRE‐1941)をミュージカル『ヒット・パレード』(A SONG IS BORN‐1948)に、ジョージ・マーシャルの傑作西部劇『砂塵』(DESTRY RIDES AGAIN‐1939)を『野郎!拳銃で来い』(DESTRY‐1954)に仕立て直したのが記憶にあるのみである。

♪♪♪♪♪♪

ロジェ・ヴァディム(1928-2000)は、いわゆるフランスのヌーヴェル・ヴァーグに属する映画監督である。

ブリジット・バルドー、カトリーヌ・ドヌーヴ、ジェーン・フォンダらトップ女優と次々と結婚したり、子供を設けたり、いやはや何ともうらやましい…いや…けしからぬ男であった(笑)。

本業はプレイボーイといった方がよいかもしれない。

彼は、監督第二作目にあたる『大運河』(SAINT-ON JAMAIS‐1956)で、全編ジョン・ルイスの書いたスコアによるモダン・ジャズ・カルテットの演奏を用い、大変好評を博し、いわゆる「シネ・ジャズ」という分野を開拓した一人である。

(NO SUN IN VENICE / M.J.Q)

(NO SUN IN VENICE / M.J.Q)いみじくもこの年、ルイ・マルも『死刑台のエレベーター』(ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD)で、マイルス・デイヴィスの即興演奏を使って大成功を収めたのだった。

(ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD / MILES DAVIS)

(ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD / MILES DAVIS)映画音楽にジャズを使い始めたのが、ハリウッドではなくフランスのヌーヴェル・ヴァーグの映画人だったというのが面白いところで、これ以降ジャズは映画音楽というジャンルの中でもある種特別な存在感を示すようになっていく。

♪♪♪♪♪♪

ヴァディムの監督第4作目に当たるのが『危険な関係』(LES LIASONS DANGEREUSES‐1959)だった。

原作は18世紀末にコデルロス・ド・ラクロが書いた「姦通小説」(!)だが、映画化に当たっては舞台を現代に移し替え、スワッピング(夫婦交換)の原点を示す官能的な作品に仕上げている。

このあたりはさすがにヴァディムの得意なテーマだったが、背徳的な内容だとして、フランス本国ではパリ以外での上映と海外への輸出が一時禁止されるなどの騒ぎとなった。

だが、半世紀以上も経った現在の目から見るとそれほど目くじらを立てるような内容とも思えない。

それだけ世の移り変わりが激しいということなのだろう。

ヴァディムは、当時、結婚したばかりの女優アネット・ストロイベルグを起用、そして本作が遺作となってしまった美男俳優ジェラール・フィリップ、ヌーヴェル・ヴァーグのミューズ的存在だったジャンヌ・モローが主演した。

この映画、ヴァディムの官能性に長けた演出になかなか見るべきものがあり、彼の代表作の一本といえよう。

そのヴァディムが1976年になって『危険な関係』をリメイクしたのである。

邦題はやや陳腐だが『華麗な関係』(UNE FEMME FIDELE)というもので、今度は舞台を原作の書かれた時代により近い19世紀初めに設定していて、登場人物の名前も変更されていた。

参考までに出演者を紹介しておくと、ジェラール・フィリップの役どころはジョン・フィンチ、同じくジャンヌ・モローはナタリー・ドロン、アネット・ストロイベルグはあの「エマニエル夫人」ことシルヴィア・クリステルだった。

そして音楽は、アメリカ出身でパリで活躍していたモート・シューマンとイージー・リスニング界のピエール・ボルトが担当、クラシカルな美しさを感じさせるスコアを提供したものの、映画ともども完全にコケてしまい、オリジナル版を超えることはできなかった。

オリジナルの『危険な関係』の方は、「シネ・ジャズ」の模範ともいえるモダン・ジャズが映画の官能を助長する働きを担っていた。

そのオリジナル版のタイトル・バックに、音楽担当はセロニアス・モンクのクレジットが映し出されるが、モンク・グループ(カルテット)の演奏は映画の前半部分を中心に流れる。

『大運河』や『死刑台のエレベーター』のように、この映画のために書かれたり、演奏された音楽ではなく、すでにニューヨークで録音されたレコードによるものだったという。

これは新録音の話し合いがつかなかったからという単純な理由だったそうだ。

したがって、世に出ている本作のサウンドトラック盤には、このセロニアス・モンクの演奏は収録されていない。

映画のためのオリジナル曲はフランスのジャック・マレーと、当時フランスに滞在していたピアニストのデューク・ジョーダンが書き、アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズが演奏した。

ジョーダン、ケニー・ドーハム(tp)、ケニー・クラーク(ds)らを擁したフランスの俊英サックス奏者のバルネ・ウィランのクインテットが映画のパーティの場面で顔を見せる。

映画はフランスで撮影されたが、音楽はニューヨークで録音された。

このためヴァディムと音楽プロデューサーのマルセル・ロマーノがアメリカに飛んだ。

撮影と音楽の録音が別々に行われたため、映画に顔を見せるドーハムとクラークはサントラの演奏には加わっていない、という妙なことが起きる。

途中の姦通の場面あたりから、ジャズ・メッセンジャーズやデューク・ジョーダンらの演奏になり、『危険な関係のブルース』(原題は“NO PROBLEM”)が流れる中で映画が終わる。

この曲はジャズ・メッセンジャーズの演奏で大ヒットしたのだが、どういうわけか作曲者としてクレジットされたのはジャック・マレーの名前のみで、真の作曲者のデューク・ジョーダンはこの印税をもらいそこねた、という笑えないハナシがある。

それにしても、全編モンクの音楽というわけではないのに「セロニアス・モンク」の名前だけがクレジットされたり、ジョーダンの名前が無視されたりするのも、当時のモンクとジョーダンのジャズ界に占める位置づけや知名度が影響していたことは間違いないだろう。

いかにもジャズ界のいい加減、といって悪ければ大雑把なところではなかろうか(笑)。

♪♪♪♪♪♪

デューク・ジョーダン(1922-2006)は、1940年代の後半、チャーリー・パーカーとの歴史的な演奏もあったが、元々華やかなスポットライトを浴びるというタイプのピアニストではなかったことに加え、人が良すぎることも災いして、60年代に入ると不遇を託つことになり、結局はタクシーの運転手で糊口を凌がざるを得なくなるなど、一般的にはほとんど忘れられていた存在であった。

むしろ、クリフォード・ブラウン=マックス・ローチ・クインテットの名演で知られる『JORDU』や『危険な関係(NO PROBLEM)』の作曲者としての方が有名だった。

事実、彼は10年ほどジャズ界から遠ざかっていたのだが、70年代に入ると心機一転ヨーロッパを中心に演奏活動を再開した。

『FLIGHT TO DENMARK』とタイトルされたこのアルバムは、彼のカムバック直後の1973年にコペンハーゲンで録音されたもので、これによって、ジョーダンは大躍進を遂げるきっかけとなるのである。

[A] 1. No Problem / 2. Here's That Rainy Day / 3. Everything Happens To Me / 4. Glad I Met Pat

[B] 1. How Deep Is The Ocean / 2. On Green Dolphin Street / 3. If I Did - Would You? / 4. Flight To Denmark

北欧の雪景色の中に立つジョーダンの写真を使ったジャケットも秀逸だが、演奏も「哀愁のピアノ」が輝きを放っている。

デンマークの新進べーシスト、マッズ・ビンディングとオスカー・ピーターソン・トリオのドラマーとして高名だったエド・シグペンを従えてのトリオ演奏だが、趣味が良くかつバランス感が素晴らしいアルバムである。

[A]-1は何度となく演奏してきた代表的名曲「危険な関係のブルース」だが、おやっと思うほどのスロー・テンポで、シグペンのシンバル・ワークと、ジョーダンの枯淡の味わいともいうべきピアノが微妙に絡み合い、切々と訴えかけてくるものがある。

ビンディングのベースも好演である。

このほか、[A]-2と3、[B]-1と2のスタンダード曲では、淡々と鮮やかに綴るアプローチが忘れがたいが、自作のワルツ曲([B]-4)やエンディングのアルバム・タイトル曲も渋いながらコクのあるピアノ・タッチが楽しい雰囲気を生んでいる。

♪♪♪♪♪♪

その昔、デューク・ジョーダンがインタビューの予定時間に1時間も遅れた、という記事を読んだことがあります。

セロニアス・モンクだったらよくあるハナシで済むところですが、人柄のよいジョーダンに理由を尋ねると、来る途中、転倒した老人を見かけたので、救急車を呼び、病院まで付き添って、医者に事情を説明してやったのだと答えたそうです。

いかにも、善人デューク・ジョーダンの人間性を表すエピソードですが、厳しい競争社会である音楽界の中ではそれが裏目に出ることも多々あったことだろうと思います。

『危険な関係』の印税もらい損ね事件などは、その最たるものでしょう。

とはいえ、彼の温かくてほのぼのとした人間性とピアノを愛するファンは日本にも大勢いたのです。

サラリーマン川柳風にいえば、デューク・ジョーダンというピアニストは、

「誰からも好かれたままで出世せず」(蚤助)

という存在だったかもしれません。