ジム・ホール(1930- )というギタリスト(こちら)は、1950年代に登場したバーニー・ケッセル、タル・ファーロウ、ハワード・ロバーツ、ジミー・レイニーなど白人のジャズ・ギター奏者の一人である。

ウエスト・コーストでデビューし、55年にドラムスのチコ・ハミルトン率いる室内楽スタイルのグループで活躍、その後サックスのジミー・ジュフリー・トリオのメンバーとなった。

映画『真夏の夜のジャズ』のオープニングは、ジミー・ジュフリー・トリオの演奏から始まった。

あの1958年のニューポート・ジャズ・フェスティヴァルにおける、テナーのジミー・ジュフリー、ヴァルヴ・トロンボーンのボブ・ブルックマイヤー、そしてギターのジム・ホールという、一風変わった楽器編成による演奏である。

そこでのジムは、地味なバッキングに徹しているかのように聴こえるが、その後人口に膾炙するようになる“インタープレイ”の走りとでもいうべき演奏を行っている。

温かで少しこもったような音色のジムのギターは十分個性的ではあるが、音量がさほど大きくなく繊細なので共演のミュージシャンもあまりパワフルなプレイスタイルの人は向かないのである。

ジム・ホールは基本的にライヴよりもスタジオ向きのミュージシャンなのだと思う。

彼のギターは、ライヴ録音では迫力に欠けると感じられることがあるが、丁寧に作り込まれたレコードでは、彼の良さがフルに発揮される。

![]()

彼の録音したアルバムの中で、最大のヒット作品といえば『アランフェス協奏曲』(CONCIERTO‐1975)であろう。

この作品はポール・デスモンド(as)、チェット・ベイカー(tp)というホーン奏者の参加がスケールの大きい演奏に寄与している。

しかもこの二人はちょっとクールな響きのプレイヤーで、パワーや音量の大きさで勝負するタイプではなく、あくまでデリケートな音色と表現を見せるミュージシャンなので、ジムの共演者としては最適と言える人材であろう。

さらにはピアノにローランド・ハナ、ベースにロン・カーター、ドラムスにスティーヴ・ガッドが加わっており、まさにオールスターズといってよい顔ぶれである。

[A] 1. You'd Be So Nice To Come Home To / 2. Two's Blues / 3. Answer Is Yes

[B] 1. Concierto De Aranjuez

中でも、LPのB面全部を占めるおよそ20分に及ぶ『アランフェス協奏曲』が最大の聴きものである。

今更説明の必要もないスペインの作曲家ホアキン・ロドリーゴのギター協奏曲の名作である。

蚤助は、本家クラシカルの演奏では、例の映画音楽の大家と同姓同名だが別人のギター奏者ジョン・ウィリアムス(伴奏はルイ・フレモー指揮フィルハーモニア管弦楽団)のものを愛聴している。

![]()

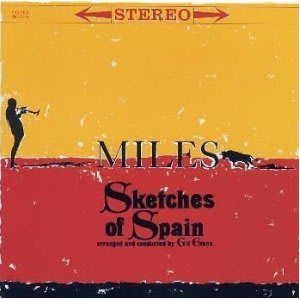

1950年代末にはマイルス・デイヴィスとギル・エヴァンス編曲・指揮のオーケストラとのコラボレーションによる演奏を契機にジャズの世界でも人気曲となった。

![]()

数あるジャズ演奏の中でも、マイルス〜ギルによるものと、このジム・ホールによるものが甲乙つけがたい演奏だが、元々ギター協奏曲なので、ジムの方がより正統的と言えるかもしれない。

ある意味でこの曲のジャズ・ヴァージョンとして理想的な演奏であろう。

短調による明瞭なテーマ部を持つ曲想から、そもそもわが国では非常に人気の高い曲なのだが、それだけに“ジャズ・ヴァージョン”に対する評価はことのほか厳しいものがあった。

しかし、ドン・セベスキーの編曲は巧みで、原曲のムードと味わいを生かした肩肘を張らないどちらかといえば軽妙なものに仕上げている。

演奏は、セクステットによるもので、オーケストラによるものではないが、チェット・ベイカーのトランペットはスペイン的なムードを出しつつ美しいトーンで、マイルスのプレイを彷彿とさせる。

アルトのポール・デスモンドの透明感のあるクールでブルージーな孤独感あふれるプレイもジムのギターにぴったりであり、この二人のホーン奏者の共演によって、ジムの名演は生まれたといっても過言ではない。

ここでのジムのプレイは、ギターのために書かれた曲であるにもかかわらず、決して大向こうの受けを狙おうとするものではなく、彼の内なる肉声であるかのようだ。

その肉声は訥々とした語り口、独特の温かな音色と相まって、聴く者に親密にエモーショナルに語りかけてくる。

そして、『アランフェス協奏曲』がこんなに官能的な音楽だったのかと改めて実感することになる。

これは、常に自らの内なる声を聴衆に伝えることを尊んだミュージシャンによる優れた“協奏曲”として末長く記憶されるべき一枚である。

♪♪♪♪♪♪

ジム・ホールのギターのウォーム・トーンとややくぐもった音色は、元々独学でギターをマスターしたところからきたのかもしれません。

彼はこのアルバムの大成功後も、肩の力を抜いたいぶし銀のような演奏を淡々と披露し続けています。

「“手を抜く”と似てるが違う“力抜く”」(蚤助)

ウエスト・コーストでデビューし、55年にドラムスのチコ・ハミルトン率いる室内楽スタイルのグループで活躍、その後サックスのジミー・ジュフリー・トリオのメンバーとなった。

映画『真夏の夜のジャズ』のオープニングは、ジミー・ジュフリー・トリオの演奏から始まった。

あの1958年のニューポート・ジャズ・フェスティヴァルにおける、テナーのジミー・ジュフリー、ヴァルヴ・トロンボーンのボブ・ブルックマイヤー、そしてギターのジム・ホールという、一風変わった楽器編成による演奏である。

そこでのジムは、地味なバッキングに徹しているかのように聴こえるが、その後人口に膾炙するようになる“インタープレイ”の走りとでもいうべき演奏を行っている。

温かで少しこもったような音色のジムのギターは十分個性的ではあるが、音量がさほど大きくなく繊細なので共演のミュージシャンもあまりパワフルなプレイスタイルの人は向かないのである。

ジム・ホールは基本的にライヴよりもスタジオ向きのミュージシャンなのだと思う。

彼のギターは、ライヴ録音では迫力に欠けると感じられることがあるが、丁寧に作り込まれたレコードでは、彼の良さがフルに発揮される。

彼の録音したアルバムの中で、最大のヒット作品といえば『アランフェス協奏曲』(CONCIERTO‐1975)であろう。

この作品はポール・デスモンド(as)、チェット・ベイカー(tp)というホーン奏者の参加がスケールの大きい演奏に寄与している。

しかもこの二人はちょっとクールな響きのプレイヤーで、パワーや音量の大きさで勝負するタイプではなく、あくまでデリケートな音色と表現を見せるミュージシャンなので、ジムの共演者としては最適と言える人材であろう。

さらにはピアノにローランド・ハナ、ベースにロン・カーター、ドラムスにスティーヴ・ガッドが加わっており、まさにオールスターズといってよい顔ぶれである。

[A] 1. You'd Be So Nice To Come Home To / 2. Two's Blues / 3. Answer Is Yes

[B] 1. Concierto De Aranjuez

中でも、LPのB面全部を占めるおよそ20分に及ぶ『アランフェス協奏曲』が最大の聴きものである。

今更説明の必要もないスペインの作曲家ホアキン・ロドリーゴのギター協奏曲の名作である。

蚤助は、本家クラシカルの演奏では、例の映画音楽の大家と同姓同名だが別人のギター奏者ジョン・ウィリアムス(伴奏はルイ・フレモー指揮フィルハーモニア管弦楽団)のものを愛聴している。

1950年代末にはマイルス・デイヴィスとギル・エヴァンス編曲・指揮のオーケストラとのコラボレーションによる演奏を契機にジャズの世界でも人気曲となった。

数あるジャズ演奏の中でも、マイルス〜ギルによるものと、このジム・ホールによるものが甲乙つけがたい演奏だが、元々ギター協奏曲なので、ジムの方がより正統的と言えるかもしれない。

ある意味でこの曲のジャズ・ヴァージョンとして理想的な演奏であろう。

短調による明瞭なテーマ部を持つ曲想から、そもそもわが国では非常に人気の高い曲なのだが、それだけに“ジャズ・ヴァージョン”に対する評価はことのほか厳しいものがあった。

しかし、ドン・セベスキーの編曲は巧みで、原曲のムードと味わいを生かした肩肘を張らないどちらかといえば軽妙なものに仕上げている。

演奏は、セクステットによるもので、オーケストラによるものではないが、チェット・ベイカーのトランペットはスペイン的なムードを出しつつ美しいトーンで、マイルスのプレイを彷彿とさせる。

アルトのポール・デスモンドの透明感のあるクールでブルージーな孤独感あふれるプレイもジムのギターにぴったりであり、この二人のホーン奏者の共演によって、ジムの名演は生まれたといっても過言ではない。

ここでのジムのプレイは、ギターのために書かれた曲であるにもかかわらず、決して大向こうの受けを狙おうとするものではなく、彼の内なる肉声であるかのようだ。

その肉声は訥々とした語り口、独特の温かな音色と相まって、聴く者に親密にエモーショナルに語りかけてくる。

そして、『アランフェス協奏曲』がこんなに官能的な音楽だったのかと改めて実感することになる。

これは、常に自らの内なる声を聴衆に伝えることを尊んだミュージシャンによる優れた“協奏曲”として末長く記憶されるべき一枚である。

♪♪♪♪♪♪

ジム・ホールのギターのウォーム・トーンとややくぐもった音色は、元々独学でギターをマスターしたところからきたのかもしれません。

彼はこのアルバムの大成功後も、肩の力を抜いたいぶし銀のような演奏を淡々と披露し続けています。

「“手を抜く”と似てるが違う“力抜く”」(蚤助)