村上春樹の新作小説が話題となっている。

猫も杓子もハルキ、ハルキの「ハルキブーム」だが、白状すると、私は彼の小説よりも音楽に関するエッセイとか評論の方を好んでいる。

そういう意味で真っ当な「ハルキスト」でないことは確かである。

若いころジャズ喫茶を経営し、レコード・コレクターとしても知られているハルキさんは、ジャズに限らず、クラシックやロック、しかも洋の東西を問わず幅広い音楽を楽しんでいるようだ。

音楽を生業としている人の文章よりも、純粋に音楽ファンの目線での語り口が読む者に親密さを感じさせるところが魅力的である。

彼の「意味がなければスイングがない」(文春文庫)を読むと、ジャズ(シダー・ウォルトン、スタン・ゲッツ、ウイントン・マルサリス)、クラシック(シューベルト、ゼルキンとルービンシュタイン、プーランク)、ロック(ブライアン・ウイルソン、ブルース・スプリングスティーン)、日本のスガシカオまで論じられていてなかなか面白いのだが、最終章で「国民詩人としてのウディー・ガスリー」と題して、フォーク歌手のガスリー(1912‐1967)を取り上げている。

私が持っているガスリーのアルバムは「THIS LAND IS YOUR LAND: The Asch Recordings, Vol.1」と題されたCD1枚きりで、このCDは本来は4枚ほどからなるボックス・セットだったようだ。

それがバラにされて、その第1巻がなぜか私の手元にあるというわけだ。

したがって、私はガスリーの音楽をそんなに多く聴いているわけではないことを、あらかじめお断りしておく。

ガスリーは、元々、正規のレコーディングというのはそんなに多くはない人なのだが、1930〜1940年代にかけて1000編以上に及ぶ詩を書き、そのうちの一部はアメリカ議会図書館のアメリカン・ルーツ・ミュージックの研究者アラン・ロマックスの手によって録音されたビクター盤や、“Folkways”というレコード・レーベルに録音されている。

私の唯一のガスリーのCDタイトルに「Asch Recordings」とあるのは“Folkways”の設立者モーゼス・アッシュのことを指している。

♪

ポーランド系移民のユダヤ人だったアッシュはホテルやホールなどへ音響装置などを提供する仕事をしていたが、1939年のある日、ひょんなことからアインシュタイン博士が「ユダヤ人の同胞をナチス・ドイツから救出せよ」と訴えるラジオ番組の録音を担当することになる。

アインシュタイン博士に仕事のことを訊かれたアッシュは答えているうちに、「埋もれているアメリカのアーティストを丹念に録音をし、後世に残すことが自分の使命だ」と自覚するようになったという。

アッシュは、それから1986年に亡くなるまでの半世紀近くの間、ほぼ毎週1枚のペースでアルバムをリリースし、しかも世に出したアルバムは決して廃盤にすることのないように腐心した。

大量の在庫を抱え、発送にも手間がかかるような非効率なビジネスのやり方について質問されると、「アルファベットの“Q”の文字はあまり使われることがない。だからと言って“Q”を使わないことにすることにできないだろう?」と答えていたという。

ジャズの老舗レーベル“Verve”の設立者ノーマン・グランツなどは、アッシュを相談役にしていたようだし、“Folkways”というレコード・ブランドはアメリカの良心と見なされていた。

アッシュが亡くなった後、アメリカの文化遺産たるルーツ・ミュージックのマウンテン・ミュージック、先住民の音楽、ブルース、ゴスペル、フォークなどを記録した“Folkways”の原盤は散逸が懸念されたのだが、関係者の努力によって、スミソニアン研究所のアーカイブスに引き継がれて“Smithonian Folkways Racordings”として現在に至っている。

こうした流れの中で、アッシュの行ったガスリーの録音は、いわばアメリカの国宝級の作品といってもよいかもしれない。

♪ ♪

ガスリーの生きた時代というのは、大恐慌からニューディール政策による復興、第二次世界大戦を経て、戦後の公民権運動に至るまでの時代であった。

ウォール街における株式の大暴落による経済破綻、大旱魃や砂嵐(ダストボール)、イナゴの大襲来による農業生産が壊滅的な打撃を受け、特にアメリカ中西部の農村は極端に疲弊し、小作人は追い立てられた。

土地を有する者も銀行からの借入金の担保として農地を取り上げられ、住む家さえ無くし、難民が大量に発生した。

さらには、その銀行さえ次々と経営破綻していったのである。

まさに、スタインベックの描いた「怒りの葡萄」の時代であった。

この辺の様子は、かつて#133や#469などの記事でふれた。

ハル・アシュビーの撮った「ウディ・ガスリー/わが心のふるさと」(Bound For Glory‐1976)は、ガスリーの自伝に基づいた映画であった。

デヴィッド・キャラダインがガスリーを演じたが、彼はギターを抱えた渡り鳥として、そうした時代のアメリカ全土を放浪した。

ガスリーは不況下であえぐ不遇で貧しい人々の思いを肌身に感じ、その感情を代弁する歌を歌うことにした。

民衆の中で受け継がれてきたトラディショナルなバラッド(アメリカン・フォークソング)などの既存のメロディーにオリジナルの歌詞をのせて歌い、自らも作詞作曲をしたのである。

![]()

彼の代表曲“THIS LAND IS YOUR LAND”はそんな時代に作られた歌である。

「我が祖国」という邦題で知られている。

もちろん“LAND”を「国家」ととらえてもいいのだが、これは誤解を招く訳ではないかとも思う。

歌の内容をよく見ると、少なくとも国家賛歌とは言い難いからだ。

内容からいえば「この土地は君の土地」というくらいの意味だと思うし、ハルキさんもそんな風に解釈しているように見受けられる。

♪ ♪ ♪

この土地は君の土地 そして僕の土地 カリフォルニアからニューヨークまでレッドウッドの森からメキシコ湾まで ここは僕たちのための土地

果てしなく続く道を歩いていくと 無限の空が広がり足元には黄金の谷がのぞく ここは僕たちのための土地

足がもつれるほど歩くんだ きらめく砂漠の砂を踏みながら周りに風が響き渡る ここは僕たちのための土地

目の前に大きな壁が現れ立ち止まると 私有地と書いたサインがあるだが壁の向こうには何もない ここは僕たちの土地なんだ

太陽が出れば歩きはじめる 小麦畑の穂と空の雲がたなびく霧が出ると歌声が聞こえる ここは僕たちの土地なんだ…

ピーター・ポール&マリーやブラザース・フォーなどは、確かこういう歌詞で歌っている。

CD(輸入盤)の英文解説によるとこの曲はアメリカの国民的作曲家アーヴィング・バーリンの“GOD BLESS AMERICA”への反発から生まれたのだという。

ガスリーは、バーリンの書いた歌の世界は、幻想で自己満足に過ぎないと嫌悪し、当時人気歌手であったケイト・スミスの歌声がラジオから流れると耐えられなかったのだそうだ。

“THIS LAND…”のメロディーは、1930年頃にカントリー&ブルーグラスの名グループ、カーター・ファミリーが歌った“LITTLE DARLING PAL OF MINE”から借用されたものであることが知られているが、それ以外のガスリーの楽曲にしても他のアーティストの曲をオリジナルの歌詞で歌った例が多い。

ガスリーにとっては、メロディーより歌詞の方が重要だったのであろう。

ガスリーは、自身が経験した貧困、差別、飢餓などへの憤りや悲しみを感傷的に歌うのではなく、批判や抵抗のメッセージとして歌ったのである。

元来、バラッドは抒情と叙景を併せ持ったストーリー性のある歌であるが、ガスリーはその中にメッセージ性を込めた歌詞を書いた。

ポップ・ミュージックに対するガスリーの最大の功績といってもよいこのメッセージ性は、時代を超えてボブ・ディランやブルース・スプリングスティーンらに継承され、日本では高田渡や岡林信康らのフォークにつながっていく。

そして、公民権運動の高まりを受けて、ガスリーはプロテスト・ソングの先駆者として担ぎ上げられることになる。

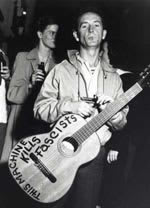

![]() (ギターに、This Machine Kills Fascistsと書いてある)

(ギターに、This Machine Kills Fascistsと書いてある)

♪ ♪ ♪ ♪

大統領に就任する前のバラク・オバマを迎えて開催されたコンサートに特別ゲストとしてピート・シーガーが登場したことがある。

シーガーは、聴衆と一緒に歌う“SING OUT!”スタイルを広めたアメリカン・フォークの父ともいうべき大御所だが、若いころガスリーとともに全国を放浪したことがあったのだ。

1950年代にはマッカーシズムでレッドパージを受け、17年間も公共の場で歌うことを禁じられていたのだが、このとき、シーガーが歌ったのがガスリーの“THIS LAND…”だった。

それもガスリーの書いたオリジナルの歌詞で歌ったのである。

オリジナルは、前述の歌詞とは若干異なっている。

最終節の「太陽が出れば歩きはじめる…」と励ましと希望を宣言する箇所は、連帯と自由への決意表明となっている。

ガスリー自身のレコーディングでも省略することが多かったようだ。

教会の塔の陰にいる人々が見える 貧民救護所にいる人々が見える飢えたまま列に並んでる人々に 私は訊ねるこの土地は私たちのための土地なのかと

誰も私を止めることはできない 自由の道を歩き続ける限り誰も私を後戻りさせることはできない この土地は君と僕の土地だから

保守的な人々からは、アカの手先だとかクズだとか呼ばれたガスリーだったが、歌詞に理不尽な体制への批判や抵抗の姿勢は垣間見られるものの、現在の感覚からみればさほど高い政治的メッセージがあるとも思えない。

それでも決して歴史に語られることのない人々やコミュニティへの共感から作られた歌であることは確かである。

1940年代の後半になって、ガスリーの健康は次第に悪化していく。

母親と同じハンチントン(舞踏)病の兆候が表れ始めたのである。

この病気は、現在に至るも治療法が確立されていない難病のひとつで、遺伝的要素が大きいという。

不随意運動(舞踏様運動)が特徴的な症状で、長い時間をかけて進行していき最後に死に至る。

ピート・シーガーがパージされたころ、ガスリーは既に入退院を繰り返していて、やがて次第に廃人となっていった。

そして緩慢だが確実に死は訪れ、この世を去って行った。

享年は46歳であった。

お隣りの挙手につられる多数決 (蚤助)

こういうことはいかにも周りにありそうである。

民主主義には、それにふさわしい民衆が必要なのだ。

これが民主主義の真実の一面というものかもしれない。

猫も杓子もハルキ、ハルキの「ハルキブーム」だが、白状すると、私は彼の小説よりも音楽に関するエッセイとか評論の方を好んでいる。

そういう意味で真っ当な「ハルキスト」でないことは確かである。

若いころジャズ喫茶を経営し、レコード・コレクターとしても知られているハルキさんは、ジャズに限らず、クラシックやロック、しかも洋の東西を問わず幅広い音楽を楽しんでいるようだ。

音楽を生業としている人の文章よりも、純粋に音楽ファンの目線での語り口が読む者に親密さを感じさせるところが魅力的である。

彼の「意味がなければスイングがない」(文春文庫)を読むと、ジャズ(シダー・ウォルトン、スタン・ゲッツ、ウイントン・マルサリス)、クラシック(シューベルト、ゼルキンとルービンシュタイン、プーランク)、ロック(ブライアン・ウイルソン、ブルース・スプリングスティーン)、日本のスガシカオまで論じられていてなかなか面白いのだが、最終章で「国民詩人としてのウディー・ガスリー」と題して、フォーク歌手のガスリー(1912‐1967)を取り上げている。

私が持っているガスリーのアルバムは「THIS LAND IS YOUR LAND: The Asch Recordings, Vol.1」と題されたCD1枚きりで、このCDは本来は4枚ほどからなるボックス・セットだったようだ。

それがバラにされて、その第1巻がなぜか私の手元にあるというわけだ。

したがって、私はガスリーの音楽をそんなに多く聴いているわけではないことを、あらかじめお断りしておく。

ガスリーは、元々、正規のレコーディングというのはそんなに多くはない人なのだが、1930〜1940年代にかけて1000編以上に及ぶ詩を書き、そのうちの一部はアメリカ議会図書館のアメリカン・ルーツ・ミュージックの研究者アラン・ロマックスの手によって録音されたビクター盤や、“Folkways”というレコード・レーベルに録音されている。

私の唯一のガスリーのCDタイトルに「Asch Recordings」とあるのは“Folkways”の設立者モーゼス・アッシュのことを指している。

♪

ポーランド系移民のユダヤ人だったアッシュはホテルやホールなどへ音響装置などを提供する仕事をしていたが、1939年のある日、ひょんなことからアインシュタイン博士が「ユダヤ人の同胞をナチス・ドイツから救出せよ」と訴えるラジオ番組の録音を担当することになる。

アインシュタイン博士に仕事のことを訊かれたアッシュは答えているうちに、「埋もれているアメリカのアーティストを丹念に録音をし、後世に残すことが自分の使命だ」と自覚するようになったという。

アッシュは、それから1986年に亡くなるまでの半世紀近くの間、ほぼ毎週1枚のペースでアルバムをリリースし、しかも世に出したアルバムは決して廃盤にすることのないように腐心した。

大量の在庫を抱え、発送にも手間がかかるような非効率なビジネスのやり方について質問されると、「アルファベットの“Q”の文字はあまり使われることがない。だからと言って“Q”を使わないことにすることにできないだろう?」と答えていたという。

ジャズの老舗レーベル“Verve”の設立者ノーマン・グランツなどは、アッシュを相談役にしていたようだし、“Folkways”というレコード・ブランドはアメリカの良心と見なされていた。

アッシュが亡くなった後、アメリカの文化遺産たるルーツ・ミュージックのマウンテン・ミュージック、先住民の音楽、ブルース、ゴスペル、フォークなどを記録した“Folkways”の原盤は散逸が懸念されたのだが、関係者の努力によって、スミソニアン研究所のアーカイブスに引き継がれて“Smithonian Folkways Racordings”として現在に至っている。

こうした流れの中で、アッシュの行ったガスリーの録音は、いわばアメリカの国宝級の作品といってもよいかもしれない。

♪ ♪

ガスリーの生きた時代というのは、大恐慌からニューディール政策による復興、第二次世界大戦を経て、戦後の公民権運動に至るまでの時代であった。

ウォール街における株式の大暴落による経済破綻、大旱魃や砂嵐(ダストボール)、イナゴの大襲来による農業生産が壊滅的な打撃を受け、特にアメリカ中西部の農村は極端に疲弊し、小作人は追い立てられた。

土地を有する者も銀行からの借入金の担保として農地を取り上げられ、住む家さえ無くし、難民が大量に発生した。

さらには、その銀行さえ次々と経営破綻していったのである。

まさに、スタインベックの描いた「怒りの葡萄」の時代であった。

この辺の様子は、かつて#133や#469などの記事でふれた。

ハル・アシュビーの撮った「ウディ・ガスリー/わが心のふるさと」(Bound For Glory‐1976)は、ガスリーの自伝に基づいた映画であった。

デヴィッド・キャラダインがガスリーを演じたが、彼はギターを抱えた渡り鳥として、そうした時代のアメリカ全土を放浪した。

ガスリーは不況下であえぐ不遇で貧しい人々の思いを肌身に感じ、その感情を代弁する歌を歌うことにした。

民衆の中で受け継がれてきたトラディショナルなバラッド(アメリカン・フォークソング)などの既存のメロディーにオリジナルの歌詞をのせて歌い、自らも作詞作曲をしたのである。

彼の代表曲“THIS LAND IS YOUR LAND”はそんな時代に作られた歌である。

「我が祖国」という邦題で知られている。

もちろん“LAND”を「国家」ととらえてもいいのだが、これは誤解を招く訳ではないかとも思う。

歌の内容をよく見ると、少なくとも国家賛歌とは言い難いからだ。

内容からいえば「この土地は君の土地」というくらいの意味だと思うし、ハルキさんもそんな風に解釈しているように見受けられる。

♪ ♪ ♪

この土地は君の土地 そして僕の土地 カリフォルニアからニューヨークまでレッドウッドの森からメキシコ湾まで ここは僕たちのための土地

果てしなく続く道を歩いていくと 無限の空が広がり足元には黄金の谷がのぞく ここは僕たちのための土地

足がもつれるほど歩くんだ きらめく砂漠の砂を踏みながら周りに風が響き渡る ここは僕たちのための土地

目の前に大きな壁が現れ立ち止まると 私有地と書いたサインがあるだが壁の向こうには何もない ここは僕たちの土地なんだ

太陽が出れば歩きはじめる 小麦畑の穂と空の雲がたなびく霧が出ると歌声が聞こえる ここは僕たちの土地なんだ…

ピーター・ポール&マリーやブラザース・フォーなどは、確かこういう歌詞で歌っている。

CD(輸入盤)の英文解説によるとこの曲はアメリカの国民的作曲家アーヴィング・バーリンの“GOD BLESS AMERICA”への反発から生まれたのだという。

ガスリーは、バーリンの書いた歌の世界は、幻想で自己満足に過ぎないと嫌悪し、当時人気歌手であったケイト・スミスの歌声がラジオから流れると耐えられなかったのだそうだ。

“THIS LAND…”のメロディーは、1930年頃にカントリー&ブルーグラスの名グループ、カーター・ファミリーが歌った“LITTLE DARLING PAL OF MINE”から借用されたものであることが知られているが、それ以外のガスリーの楽曲にしても他のアーティストの曲をオリジナルの歌詞で歌った例が多い。

ガスリーにとっては、メロディーより歌詞の方が重要だったのであろう。

ガスリーは、自身が経験した貧困、差別、飢餓などへの憤りや悲しみを感傷的に歌うのではなく、批判や抵抗のメッセージとして歌ったのである。

元来、バラッドは抒情と叙景を併せ持ったストーリー性のある歌であるが、ガスリーはその中にメッセージ性を込めた歌詞を書いた。

ポップ・ミュージックに対するガスリーの最大の功績といってもよいこのメッセージ性は、時代を超えてボブ・ディランやブルース・スプリングスティーンらに継承され、日本では高田渡や岡林信康らのフォークにつながっていく。

そして、公民権運動の高まりを受けて、ガスリーはプロテスト・ソングの先駆者として担ぎ上げられることになる。

(ギターに、This Machine Kills Fascistsと書いてある)

(ギターに、This Machine Kills Fascistsと書いてある)♪ ♪ ♪ ♪

大統領に就任する前のバラク・オバマを迎えて開催されたコンサートに特別ゲストとしてピート・シーガーが登場したことがある。

シーガーは、聴衆と一緒に歌う“SING OUT!”スタイルを広めたアメリカン・フォークの父ともいうべき大御所だが、若いころガスリーとともに全国を放浪したことがあったのだ。

1950年代にはマッカーシズムでレッドパージを受け、17年間も公共の場で歌うことを禁じられていたのだが、このとき、シーガーが歌ったのがガスリーの“THIS LAND…”だった。

それもガスリーの書いたオリジナルの歌詞で歌ったのである。

オリジナルは、前述の歌詞とは若干異なっている。

最終節の「太陽が出れば歩きはじめる…」と励ましと希望を宣言する箇所は、連帯と自由への決意表明となっている。

ガスリー自身のレコーディングでも省略することが多かったようだ。

教会の塔の陰にいる人々が見える 貧民救護所にいる人々が見える飢えたまま列に並んでる人々に 私は訊ねるこの土地は私たちのための土地なのかと

誰も私を止めることはできない 自由の道を歩き続ける限り誰も私を後戻りさせることはできない この土地は君と僕の土地だから

保守的な人々からは、アカの手先だとかクズだとか呼ばれたガスリーだったが、歌詞に理不尽な体制への批判や抵抗の姿勢は垣間見られるものの、現在の感覚からみればさほど高い政治的メッセージがあるとも思えない。

それでも決して歴史に語られることのない人々やコミュニティへの共感から作られた歌であることは確かである。

1940年代の後半になって、ガスリーの健康は次第に悪化していく。

母親と同じハンチントン(舞踏)病の兆候が表れ始めたのである。

この病気は、現在に至るも治療法が確立されていない難病のひとつで、遺伝的要素が大きいという。

不随意運動(舞踏様運動)が特徴的な症状で、長い時間をかけて進行していき最後に死に至る。

ピート・シーガーがパージされたころ、ガスリーは既に入退院を繰り返していて、やがて次第に廃人となっていった。

そして緩慢だが確実に死は訪れ、この世を去って行った。

享年は46歳であった。

お隣りの挙手につられる多数決 (蚤助)

こういうことはいかにも周りにありそうである。

民主主義には、それにふさわしい民衆が必要なのだ。

これが民主主義の真実の一面というものかもしれない。