高木恭造(1903‐1987)は青森市出身の詩人で弘前で開業する眼科医でもあった。

医師として地域医療に尽力したのは当然として、詩人としては津軽弁による優れた方言詩や文芸作品を創作し、全国で方言詩の朗読公演を行うなど精力的に活動した人であった。

彼の名前が全国的にどれほどの知名度なのか知る由もないが、青森出身の文学者で太宰治、寺山修司の二人は別格にしても、少なくとも葛西善蔵、石坂洋次郎、今官一、三浦哲郎や長部日出雄、私とほぼ同世代の川上健一などと比べてみても、そんなに高いことはなかろうと思う。

かくいう私も、高木の存在を知ったのは高校生の頃であった。

確か、高校の国語の名物教師が授業の中で紹介したのではなかっただろうか。

♪

彼を有名にしたのは、昭和6年(1931)、高木28歳のとき出版された「方言詩集 まるめろ」であった。

![]()

昭和28年(1953)に出版された復刻版においては、棟方志功が装丁を行ったこともあって今ではかなりの稀覯本となっていると聞く。

![]()

表紙に副題のように「亡き妻ふじ子へ」とある。

大正15年(1926)、高木は23歳で、青森日報社に入社し、当時主筆を務めていた詩人で作家の福士幸次郎(1889‐1946)の助言により方言による詩作に取り組むようになるのだが、この年、高木は岡村ふぢという女性を娶る。

その後満州へ渡った高木は、満州医科大学へ入学するが、妻ふぢと死別してしまうのである。

詩集「まるめろ」が世に出る2年前のことで、おそらく亡妻への鎮魂の意図もあったのであろう。

♪ ♪

私にとって、この詩集の中で最も衝撃的だったのは、津軽半島のさびれた漁村で暮らす古老の独白「陽(シ)コあだネ村」(陽の当たらない村)という作品である。

「津軽半島袰月村で」という副題が付いているが、県立青森中学校に入学して、弘前高等学校に入学するまでの間に父が亡くなり、19歳の高木は東津軽郡袰月高等小学校の代用教員を勤めたことが詩作のインスピレーションとなっているようだ。

袰月(現今別町)は津軽海峡に臨むロケーションにあり、晴れた日には北海道が遠望できる漁村である。

彼の方言詩は振り仮名の付し方や送りがなに独自の工夫があるように思われる。

自分たちが日常発音している言葉をできるだけ正しく表記したいという思いが強く現れているのではなかろうか。

一応は津軽弁をネイティヴ言語として育った私にしてみても、津軽の方言を文字で正確に表現するということに高木がどれほど苦心しただろうかと思うと頭が下がる思いがする。

たとえば「陽(シ)コあだネ村」冒頭の

この村サ一度(イツド)だて

陽(シ)コあだだことあるがジャ(この村には一度でも/陽の光が当たったことがあるだろうか)

をはじめ、

みんな貧ボ臭せくてナ

生臭せ体コしてナ(みんな貧乏くさくて/生臭い体をして)

とか、

あああの沖(オギ)バ跳(ハネ)る海豚(エルガ)だえンた倅等(ヘガレンド)ア

何處(ド)サ行たやだバ(あああの沖を跳ねる海豚のような息子たちは/どこに行ったというのだろうか)

のほか、結びの一節の

朝(アサマ)モ昼(スルマ)もたンだ濃霧(ガス)ばりかがて

晩(バゲ)ネなれば沖(オギ)で亡者(モンジャ)泣いでセ(朝も昼もただ濃霧がかかるばかりで/夜になれば沖で亡者が泣いているのさ)

などである。

さらに「まるめろ」からもう一つ引いてみる。

「指切(キンカホウ)」と題されたわずか二行の詩である。

「指切(キンカホウ)」

りんごの花の下の指切(キンカホウ)

彼女(アレ)ア先(サギ)ネ死ンでまたオンなア(りんごの花が咲く下で交わした指切り/彼女は先に死んでしまった)

何と哀切極まる独白であることか。

♪ ♪ ♪

高木は詩作のほかに、朗読活動にも力を注いだ。

同じ東北、山形出身の作家、藤沢周平(1927‐1997)は、高木による津軽弁の自作の朗読を初めて聴いて「血が凍りついた」と書いている。

残念なことに、かつて発売されていたフォルクローレのアタウアルパ・ユパンキ(1908‐1992)唯一の弟子ソンコ・マージュ(日本人)と、青森出身のフォーク歌手、三上寛が弾くギターの伴奏によるアルバム(1975)や、同様に、三上寛の伴奏で青森市民会館で録音した1981年のアルバムなど、高木の朗読作品はすでにレコード会社のカタログから消えて久しいのだ。

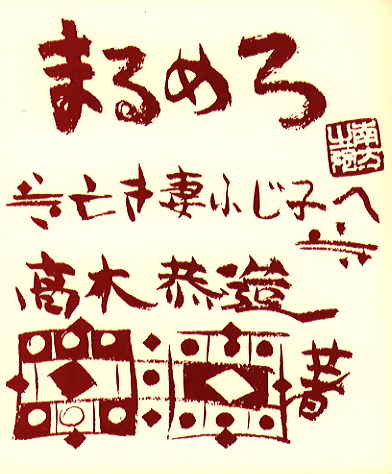

冒頭に掲げた画像は、私の「方言詩集 まるめろ」の新装版(津軽書房刊)である。

旧版は昭和42年に出版されたようだが、奥付をみると昭和47年(1967)発行で、昭和51年(1976)の第3刷となっている。

この新装版には、高木恭造自身による朗読ソノシート(!)が付いているのである。

マージュさんや寛さんには申し訳ないが、余計な伴奏のない朗読を聴いた方が、彼が音や人間の声に敏感な詩人であったことがよくわかるのだ。

やはり「まるめろ」と同じ時期に入手したものとみえて、高木恭造朗読のソノシート付き「方言詩集 雪女(ユギオナゴ)」(津軽書房刊)も手元にあるのだが、こちらは昭和51年の初版であった。

![]()

昭和51年といえば、私が社会人となった年で、故郷の言葉が懐かしくなったのであったろうか。

あるいは、国語の名物教師のことを思い出して、たまたま目にしたこの二冊を買い求めたものだろうか。

入手した経緯はよく覚えていないのである。

ただ高木が書いた詩句のような津軽弁を話す人は、もはや現在の津軽にはそんなに多くはいないのではないだろうか。

私にしても意味は理解できるものの話してみろといわれても、この詩句にあるような語彙やリズムというものはとても再現できそうにはない。

東北弁で詩を書き、東北弁で朗読するという行為は、ともすれば中央から軽視されたり、奇異な目で見られたり、いわば不当な扱いを受けてきたような気がするのだが、「まるめろ」は、海外でも翻訳され、その朗読とともに国際的に高い評価を得ている。

特に3・11以降の問題と絡める気は毛頭ないのだが、津軽弁に限らずとも、東北弁が共通してもつ純朴さ(naive)、飾り気のなさ(simplicity)、ユーモア(humor)などは、見直されるべきだし、見直される好機であるし、現に見直されつつあるのではないか。

あまりにも楽観に過ぎる見立てであろうか。

高木の死後、ローカルタレントの伊奈かっぺいらによって、高木の命日10月23日を「津軽弁の日」として、津軽弁を用いた文芸作品を披露するイベントも人気を博しているようだ。

余談だが、「検事霧島三郎シリーズ」などで知られるミステリー作家高木彬光は、恭造の甥にあたる。

また、「まるめろ」は「かりん」だと思っていたが、同じバラ科でもマルメロは中央アジア原産のマルメロ属、カリンは中国原産のボケ属だそうである。

果実もよく似ているが、マルメロの方はカリンより表面がデコボコしていて丸型なので並べてみるとよくわかるという。

そんなことなどを初めて知った次第である。

♪ ♪ ♪ ♪

高木恭造「陽(シ)コあだネ村」では、若者たちがみんな他所に行ってしまうと嘆く古老の姿が痛ましい。

高木恭造には及ぶべくもないが、今回の拙句である。

棄てた村今は都会の人が住む (蚤助)

医師として地域医療に尽力したのは当然として、詩人としては津軽弁による優れた方言詩や文芸作品を創作し、全国で方言詩の朗読公演を行うなど精力的に活動した人であった。

彼の名前が全国的にどれほどの知名度なのか知る由もないが、青森出身の文学者で太宰治、寺山修司の二人は別格にしても、少なくとも葛西善蔵、石坂洋次郎、今官一、三浦哲郎や長部日出雄、私とほぼ同世代の川上健一などと比べてみても、そんなに高いことはなかろうと思う。

かくいう私も、高木の存在を知ったのは高校生の頃であった。

確か、高校の国語の名物教師が授業の中で紹介したのではなかっただろうか。

♪

彼を有名にしたのは、昭和6年(1931)、高木28歳のとき出版された「方言詩集 まるめろ」であった。

昭和28年(1953)に出版された復刻版においては、棟方志功が装丁を行ったこともあって今ではかなりの稀覯本となっていると聞く。

表紙に副題のように「亡き妻ふじ子へ」とある。

大正15年(1926)、高木は23歳で、青森日報社に入社し、当時主筆を務めていた詩人で作家の福士幸次郎(1889‐1946)の助言により方言による詩作に取り組むようになるのだが、この年、高木は岡村ふぢという女性を娶る。

その後満州へ渡った高木は、満州医科大学へ入学するが、妻ふぢと死別してしまうのである。

詩集「まるめろ」が世に出る2年前のことで、おそらく亡妻への鎮魂の意図もあったのであろう。

♪ ♪

私にとって、この詩集の中で最も衝撃的だったのは、津軽半島のさびれた漁村で暮らす古老の独白「陽(シ)コあだネ村」(陽の当たらない村)という作品である。

「津軽半島袰月村で」という副題が付いているが、県立青森中学校に入学して、弘前高等学校に入学するまでの間に父が亡くなり、19歳の高木は東津軽郡袰月高等小学校の代用教員を勤めたことが詩作のインスピレーションとなっているようだ。

袰月(現今別町)は津軽海峡に臨むロケーションにあり、晴れた日には北海道が遠望できる漁村である。

彼の方言詩は振り仮名の付し方や送りがなに独自の工夫があるように思われる。

自分たちが日常発音している言葉をできるだけ正しく表記したいという思いが強く現れているのではなかろうか。

一応は津軽弁をネイティヴ言語として育った私にしてみても、津軽の方言を文字で正確に表現するということに高木がどれほど苦心しただろうかと思うと頭が下がる思いがする。

たとえば「陽(シ)コあだネ村」冒頭の

この村サ一度(イツド)だて

陽(シ)コあだだことあるがジャ(この村には一度でも/陽の光が当たったことがあるだろうか)

をはじめ、

みんな貧ボ臭せくてナ

生臭せ体コしてナ(みんな貧乏くさくて/生臭い体をして)

とか、

あああの沖(オギ)バ跳(ハネ)る海豚(エルガ)だえンた倅等(ヘガレンド)ア

何處(ド)サ行たやだバ(あああの沖を跳ねる海豚のような息子たちは/どこに行ったというのだろうか)

のほか、結びの一節の

朝(アサマ)モ昼(スルマ)もたンだ濃霧(ガス)ばりかがて

晩(バゲ)ネなれば沖(オギ)で亡者(モンジャ)泣いでセ(朝も昼もただ濃霧がかかるばかりで/夜になれば沖で亡者が泣いているのさ)

などである。

さらに「まるめろ」からもう一つ引いてみる。

「指切(キンカホウ)」と題されたわずか二行の詩である。

「指切(キンカホウ)」

りんごの花の下の指切(キンカホウ)

彼女(アレ)ア先(サギ)ネ死ンでまたオンなア(りんごの花が咲く下で交わした指切り/彼女は先に死んでしまった)

何と哀切極まる独白であることか。

♪ ♪ ♪

高木は詩作のほかに、朗読活動にも力を注いだ。

同じ東北、山形出身の作家、藤沢周平(1927‐1997)は、高木による津軽弁の自作の朗読を初めて聴いて「血が凍りついた」と書いている。

残念なことに、かつて発売されていたフォルクローレのアタウアルパ・ユパンキ(1908‐1992)唯一の弟子ソンコ・マージュ(日本人)と、青森出身のフォーク歌手、三上寛が弾くギターの伴奏によるアルバム(1975)や、同様に、三上寛の伴奏で青森市民会館で録音した1981年のアルバムなど、高木の朗読作品はすでにレコード会社のカタログから消えて久しいのだ。

冒頭に掲げた画像は、私の「方言詩集 まるめろ」の新装版(津軽書房刊)である。

旧版は昭和42年に出版されたようだが、奥付をみると昭和47年(1967)発行で、昭和51年(1976)の第3刷となっている。

この新装版には、高木恭造自身による朗読ソノシート(!)が付いているのである。

マージュさんや寛さんには申し訳ないが、余計な伴奏のない朗読を聴いた方が、彼が音や人間の声に敏感な詩人であったことがよくわかるのだ。

やはり「まるめろ」と同じ時期に入手したものとみえて、高木恭造朗読のソノシート付き「方言詩集 雪女(ユギオナゴ)」(津軽書房刊)も手元にあるのだが、こちらは昭和51年の初版であった。

昭和51年といえば、私が社会人となった年で、故郷の言葉が懐かしくなったのであったろうか。

あるいは、国語の名物教師のことを思い出して、たまたま目にしたこの二冊を買い求めたものだろうか。

入手した経緯はよく覚えていないのである。

ただ高木が書いた詩句のような津軽弁を話す人は、もはや現在の津軽にはそんなに多くはいないのではないだろうか。

私にしても意味は理解できるものの話してみろといわれても、この詩句にあるような語彙やリズムというものはとても再現できそうにはない。

東北弁で詩を書き、東北弁で朗読するという行為は、ともすれば中央から軽視されたり、奇異な目で見られたり、いわば不当な扱いを受けてきたような気がするのだが、「まるめろ」は、海外でも翻訳され、その朗読とともに国際的に高い評価を得ている。

特に3・11以降の問題と絡める気は毛頭ないのだが、津軽弁に限らずとも、東北弁が共通してもつ純朴さ(naive)、飾り気のなさ(simplicity)、ユーモア(humor)などは、見直されるべきだし、見直される好機であるし、現に見直されつつあるのではないか。

あまりにも楽観に過ぎる見立てであろうか。

高木の死後、ローカルタレントの伊奈かっぺいらによって、高木の命日10月23日を「津軽弁の日」として、津軽弁を用いた文芸作品を披露するイベントも人気を博しているようだ。

余談だが、「検事霧島三郎シリーズ」などで知られるミステリー作家高木彬光は、恭造の甥にあたる。

また、「まるめろ」は「かりん」だと思っていたが、同じバラ科でもマルメロは中央アジア原産のマルメロ属、カリンは中国原産のボケ属だそうである。

果実もよく似ているが、マルメロの方はカリンより表面がデコボコしていて丸型なので並べてみるとよくわかるという。

そんなことなどを初めて知った次第である。

♪ ♪ ♪ ♪

高木恭造「陽(シ)コあだネ村」では、若者たちがみんな他所に行ってしまうと嘆く古老の姿が痛ましい。

高木恭造には及ぶべくもないが、今回の拙句である。

棄てた村今は都会の人が住む (蚤助)