タンゴという音楽は鑑賞音楽というよりも、むしろ独特なステップを踏むダンスの伴奏音楽として発展してきた、と言った方がよいかもしれない。

19世紀の終わりに、アルゼンティンで生まれたタンゴは、男女ふたりが抱き合った状態で繰り広げられる禁欲的でありながらも扇情的なダンスである。

アルゼンティンは、ラテンアメリカ諸国の中でも、特にヨーロッパからの白人移民が多かったお国柄、アフリカから連れてこられた黒人奴隷からの文化的影響が比較的少なかった。

正装した男女によるダンス・スタイルが生まれた土壌はそんなところにあったと思われる。

一方、大河ラプラタの河口に位置する首都ブエノス・アイレスには、世界中の船乗りが集まってきた。

特に下町にある港の周辺(ディエゴ・マラドーナが活躍したフットボール・クラブ、ボカ・ジュニオールのホームスタジアムがある)ボカ地区には、売春宿とか酒場が多く、そこには黒人ミュージシャンがいた。

そんな場所で演奏される音楽は次第にアフロ・リズムの色を濃くして行って、やがてストイックでありながらも官能的な「アルゼンティン・タンゴ」(タンゴ・アルゼンティーノ)の世界へとつながっていくのである。

♪

タンゴがダンスの伴奏音楽から鑑賞音楽となったのは、20世紀に入って、伝説的な国民歌手カルロス・ガルデル(1890‐1935)が登場してからである。

ガルデル以前のタンゴにも無論歌詞はあったが、所詮ダンスの添え物でたわいない内容のものであった。

ガルデルは持ち前の美声と豊かな表現力で圧倒的な人気を得、タンゴを大衆歌謡として広く認知させた。

ガルデルは、後の歌手たちによって目標とされるほどの大きな影響力を持ったが、その歌手生活のピークで悲劇的な飛行機事故で亡くなってしまう。

だが、その後次々とスター歌手が現れて、タンゴはアルゼンティンのポピュラー歌謡として大きな人気を博していくようになる。

1950年代に入ると、第二次世界大戦の余波を受けた世界的な食糧危機で、アルゼンティンは肉や穀物の一大輸出国として大きな経済発展を遂げる。

その好景気を受けて、タンゴはワールド・ミュージックの中でも大きな地位を占めるようになった。

タンゴの絶頂期ともいうべき時代を迎えたのである。

しかし、その隆盛も長くは続かなかった。

大きな反動が待っていたのである。

アルゼンティンは国際化や時代の変化に沿った工業化等産業構造の変革が遅れ、農業依存経済から脱皮しきれず、隣国ブラジルなどと比べても経済力において大きく水をあけられるようになってしまう。

アルゼンティンの国力の衰えと歩調を合わせるように、タンゴもまた次第に忘れられ、過去の音楽へ堕していった。

♪ ♪

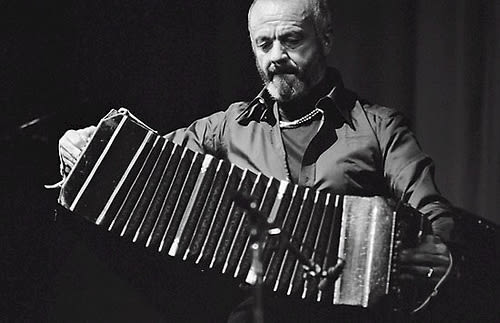

そんな時代にタンゴ界に救世主のように出現したのが、アストル・ピアソラ(1921‐1992)であった。

彼は、卓越したバンドリーダーであり、バンドネオン奏者であり、作曲家であったが、何よりもタンゴをクラシックやジャズの要素と融合させた新しいスタイルを世に示したのであった。

契機となったのは、クラシック音楽を学ぶために渡仏して、生涯の師となるナディア・ブーランジェと出会ったことである。

ピアソラは、ブーランジェによって、タンゴが自らの原点であることを自覚させられたのである。

多感な少年時代をニューヨークで送ったピアソラは、既にジャズから多くの滋養を得ていたが、加えてバロックやフーガといったクラシックの技法を用いて、タンゴに新しい意匠をほどこすことに成功した。

![]()

彼の影響は、タンゴの世界のみならず、クラシック畑のアーティストのギドン・クレーメル、ヨーヨー・マらにも及び、1990年代に世界的なタンゴ・ブームをもたらした。

このブームは、ほとんどピアソラ一人の力で生み出されたものであり、そのこと自体は彼の偉大さを証明するものであったが、彼の切り開いた音楽世界を承継・発展させるアーティストが登場しなかったことは、惜しんでも余りあることであった。

♪ ♪ ♪

ピアソラが自ら「生涯最高の録音」と語ったアルバムが<TANGO: ZERO HOUR>である。

![]()

(TANGO: ZERO HOUR/ASTOR PIAZZOLLA)

ラテン、ジャズ、ロックなどあらゆるジャンルを呑み込んだアヴァンギャルド作品を発表してきたミュージシャンで音楽プロデューサーのキップ・ハンラハンが設立したレーベル<アメリカン・クラーヴェ>に録音した何枚かのアルバムのうちの1枚だが、ピアソラというアーティストが全身全霊で取り組んだこの作品は彼の最高傑作と評されていて私も全く異論はない。

1986年、ニューヨークのサウンド・アイデア・スタジオにおいて、当時のピアソラのレギュラー・バンド<QUINTETO TANGO NUEVO>(新タンゴ五重奏団)で録音された。

パーソネルは、アストル・ピアソラ(バンドネオン)、フェルナンド・スアレス・パス(ヴァイオリン)、パウロ・シーグレル(ピアノ)、オラシオ・マルヴィチーノ(ギター)、ネクトル・コンソーレ(ベース)である。

1. Tanguedia III

2. Milonga Del Angel

3. Concierto Para Quinteto

4. Milonga Loca

5. Michelangelo '70

6. Contrabajisimo

7.Mumuki

1曲目「タンゲディアIII」は、録音前年(1985年)の映画<タンゴ〜ガルデルの亡命>のために書かれた曲で、オープニングから緊張感みなぎるアグレッシヴな作品。

コンソーレのベースに乗って、パスのヴァイオリンとピアソラの格闘技のようなやり取りが聴きものである。

2曲目「天使のミロンガ」は、ピアソラの代表曲のひとつ。

ロマンティックながらどこか憂いを秘めた美しい曲で、ピアソラのバンドネオンが切なく響く。

3曲目「キンテートのためのコンチェルト」はドラマティックな曲で、9分を超える大作である。

緊張感をはらんだピアソラのバンドネオンが他のメンバーを統率していくが、緩小節パートになるとピアソラの音色は艶めかしくなり、急小節パートに入ると、バンドネオン、ヴァイオリン、ピアノ三者のバトルとなり、やがてギターまで加わり演奏が白熱していく。

4曲目「ミロンガ・ロカ」は不協和音を用いた急速調の短い曲だが、全員の熱気が感じられる印象的な作品である。

5曲目はピアソラの傑作「ミケランジェロ’70」。

コンソーレのドライヴ感にあふれたベースに導かれて、疾風怒涛の如く駆け抜ける痛快なトラックである。

6曲目の「コントラバヒッシモ」は、タイトル通り、コンソーレのベースをフィーチャーした曲で、彼の弓弾きやインプロヴィゼーションの腕前が披露される。

重々しく始まる出だしから、曲調が徐々に軽やかに優しい表情になっていくのが魅力的で、マルヴィチーノの渋いギターが華を添える。

エンディングの「ムムキ」は、ギターの奏でるセンチメンタルで哀愁漂うメロディで始まり、ヴァイオリン、ピアノ、バンドネオンが順次加わり、格調の高い室内楽風の演奏になっていくが、曲調が二転三転する。

抒情的な表情から厳しい表情を見せるかと思うと、再び哀愁のメロディーが顔を出したりする。

アルバムのエンディングを締めるのに相応しい名演である。

現代タンゴのひとつの奇跡ともいうべきアルバムではなかろうか。

100年以上の歴史と伝統を誇るタンゴであるが、ピアソラの音楽はもはや「踊れないタンゴ」になってしまい、実際のところ、その音楽スタイルも彼の生涯とともに終わってしまった。

今もなお、ピアソラの後継者といえるアーティストが見当たらないことを勘案すれば、タンゴの進化と未来は、ピアソラの先にはおそらくないのであろう。

将来、もしもピアソラを超えるようなアーティストがタンゴ界に登場することがあるとしたら、それはもはや「タンゴ」とは呼べない種類の音楽であろうと、私は密かに思っているのである。

ラストダンス踊った末にパパとママ (蚤助)

19世紀の終わりに、アルゼンティンで生まれたタンゴは、男女ふたりが抱き合った状態で繰り広げられる禁欲的でありながらも扇情的なダンスである。

アルゼンティンは、ラテンアメリカ諸国の中でも、特にヨーロッパからの白人移民が多かったお国柄、アフリカから連れてこられた黒人奴隷からの文化的影響が比較的少なかった。

正装した男女によるダンス・スタイルが生まれた土壌はそんなところにあったと思われる。

一方、大河ラプラタの河口に位置する首都ブエノス・アイレスには、世界中の船乗りが集まってきた。

特に下町にある港の周辺(ディエゴ・マラドーナが活躍したフットボール・クラブ、ボカ・ジュニオールのホームスタジアムがある)ボカ地区には、売春宿とか酒場が多く、そこには黒人ミュージシャンがいた。

そんな場所で演奏される音楽は次第にアフロ・リズムの色を濃くして行って、やがてストイックでありながらも官能的な「アルゼンティン・タンゴ」(タンゴ・アルゼンティーノ)の世界へとつながっていくのである。

♪

タンゴがダンスの伴奏音楽から鑑賞音楽となったのは、20世紀に入って、伝説的な国民歌手カルロス・ガルデル(1890‐1935)が登場してからである。

ガルデル以前のタンゴにも無論歌詞はあったが、所詮ダンスの添え物でたわいない内容のものであった。

ガルデルは持ち前の美声と豊かな表現力で圧倒的な人気を得、タンゴを大衆歌謡として広く認知させた。

ガルデルは、後の歌手たちによって目標とされるほどの大きな影響力を持ったが、その歌手生活のピークで悲劇的な飛行機事故で亡くなってしまう。

だが、その後次々とスター歌手が現れて、タンゴはアルゼンティンのポピュラー歌謡として大きな人気を博していくようになる。

1950年代に入ると、第二次世界大戦の余波を受けた世界的な食糧危機で、アルゼンティンは肉や穀物の一大輸出国として大きな経済発展を遂げる。

その好景気を受けて、タンゴはワールド・ミュージックの中でも大きな地位を占めるようになった。

タンゴの絶頂期ともいうべき時代を迎えたのである。

しかし、その隆盛も長くは続かなかった。

大きな反動が待っていたのである。

アルゼンティンは国際化や時代の変化に沿った工業化等産業構造の変革が遅れ、農業依存経済から脱皮しきれず、隣国ブラジルなどと比べても経済力において大きく水をあけられるようになってしまう。

アルゼンティンの国力の衰えと歩調を合わせるように、タンゴもまた次第に忘れられ、過去の音楽へ堕していった。

♪ ♪

そんな時代にタンゴ界に救世主のように出現したのが、アストル・ピアソラ(1921‐1992)であった。

彼は、卓越したバンドリーダーであり、バンドネオン奏者であり、作曲家であったが、何よりもタンゴをクラシックやジャズの要素と融合させた新しいスタイルを世に示したのであった。

契機となったのは、クラシック音楽を学ぶために渡仏して、生涯の師となるナディア・ブーランジェと出会ったことである。

ピアソラは、ブーランジェによって、タンゴが自らの原点であることを自覚させられたのである。

多感な少年時代をニューヨークで送ったピアソラは、既にジャズから多くの滋養を得ていたが、加えてバロックやフーガといったクラシックの技法を用いて、タンゴに新しい意匠をほどこすことに成功した。

彼の影響は、タンゴの世界のみならず、クラシック畑のアーティストのギドン・クレーメル、ヨーヨー・マらにも及び、1990年代に世界的なタンゴ・ブームをもたらした。

このブームは、ほとんどピアソラ一人の力で生み出されたものであり、そのこと自体は彼の偉大さを証明するものであったが、彼の切り開いた音楽世界を承継・発展させるアーティストが登場しなかったことは、惜しんでも余りあることであった。

♪ ♪ ♪

ピアソラが自ら「生涯最高の録音」と語ったアルバムが<TANGO: ZERO HOUR>である。

(TANGO: ZERO HOUR/ASTOR PIAZZOLLA)

ラテン、ジャズ、ロックなどあらゆるジャンルを呑み込んだアヴァンギャルド作品を発表してきたミュージシャンで音楽プロデューサーのキップ・ハンラハンが設立したレーベル<アメリカン・クラーヴェ>に録音した何枚かのアルバムのうちの1枚だが、ピアソラというアーティストが全身全霊で取り組んだこの作品は彼の最高傑作と評されていて私も全く異論はない。

1986年、ニューヨークのサウンド・アイデア・スタジオにおいて、当時のピアソラのレギュラー・バンド<QUINTETO TANGO NUEVO>(新タンゴ五重奏団)で録音された。

パーソネルは、アストル・ピアソラ(バンドネオン)、フェルナンド・スアレス・パス(ヴァイオリン)、パウロ・シーグレル(ピアノ)、オラシオ・マルヴィチーノ(ギター)、ネクトル・コンソーレ(ベース)である。

1. Tanguedia III

2. Milonga Del Angel

3. Concierto Para Quinteto

4. Milonga Loca

5. Michelangelo '70

6. Contrabajisimo

7.Mumuki

1曲目「タンゲディアIII」は、録音前年(1985年)の映画<タンゴ〜ガルデルの亡命>のために書かれた曲で、オープニングから緊張感みなぎるアグレッシヴな作品。

コンソーレのベースに乗って、パスのヴァイオリンとピアソラの格闘技のようなやり取りが聴きものである。

2曲目「天使のミロンガ」は、ピアソラの代表曲のひとつ。

ロマンティックながらどこか憂いを秘めた美しい曲で、ピアソラのバンドネオンが切なく響く。

3曲目「キンテートのためのコンチェルト」はドラマティックな曲で、9分を超える大作である。

緊張感をはらんだピアソラのバンドネオンが他のメンバーを統率していくが、緩小節パートになるとピアソラの音色は艶めかしくなり、急小節パートに入ると、バンドネオン、ヴァイオリン、ピアノ三者のバトルとなり、やがてギターまで加わり演奏が白熱していく。

4曲目「ミロンガ・ロカ」は不協和音を用いた急速調の短い曲だが、全員の熱気が感じられる印象的な作品である。

5曲目はピアソラの傑作「ミケランジェロ’70」。

コンソーレのドライヴ感にあふれたベースに導かれて、疾風怒涛の如く駆け抜ける痛快なトラックである。

6曲目の「コントラバヒッシモ」は、タイトル通り、コンソーレのベースをフィーチャーした曲で、彼の弓弾きやインプロヴィゼーションの腕前が披露される。

重々しく始まる出だしから、曲調が徐々に軽やかに優しい表情になっていくのが魅力的で、マルヴィチーノの渋いギターが華を添える。

エンディングの「ムムキ」は、ギターの奏でるセンチメンタルで哀愁漂うメロディで始まり、ヴァイオリン、ピアノ、バンドネオンが順次加わり、格調の高い室内楽風の演奏になっていくが、曲調が二転三転する。

抒情的な表情から厳しい表情を見せるかと思うと、再び哀愁のメロディーが顔を出したりする。

アルバムのエンディングを締めるのに相応しい名演である。

現代タンゴのひとつの奇跡ともいうべきアルバムではなかろうか。

100年以上の歴史と伝統を誇るタンゴであるが、ピアソラの音楽はもはや「踊れないタンゴ」になってしまい、実際のところ、その音楽スタイルも彼の生涯とともに終わってしまった。

今もなお、ピアソラの後継者といえるアーティストが見当たらないことを勘案すれば、タンゴの進化と未来は、ピアソラの先にはおそらくないのであろう。

将来、もしもピアソラを超えるようなアーティストがタンゴ界に登場することがあるとしたら、それはもはや「タンゴ」とは呼べない種類の音楽であろうと、私は密かに思っているのである。

ラストダンス踊った末にパパとママ (蚤助)