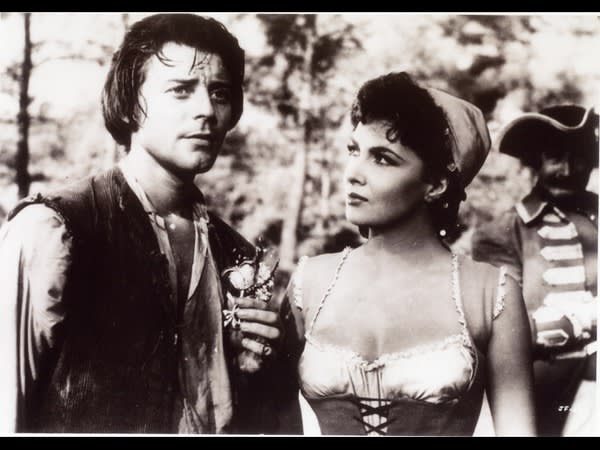

2003年のカンヌ映画祭のオープニング作品として公開された<花咲ける騎士道>(FAN FAN LA TULIPE‐2003)は、リュック・ベンソンの製作・脚本、ジェラール・クラヴジック監督で、フランスの人気俳優ヴァンサン・ベレーズとハリウッドの人気女優ペネロペ・クルスが共演するというので話題を呼んだ(画像)。

18世紀のルイ15世が統治するフランスを舞台に、名うてのプレイボーイであるファンファン・ラ・チューリップが活躍する剣劇、チャンバラ映画である。

この作品は、その半世紀以上前にジェラール・フィリップが主演した同名の映画のリメイク版なのだが、やはりオリジナル版の方がはるかに面白い。

1951年のオリジナル版の方が、ピリッと風刺が効いているし、ヴァンサン・ベレーズもジェラール・フィリップの軽快さと明朗さと比べると、何だかもさっとしてあまり垢抜けず重苦しい印象である。

また、オリジナル版のヒロイン、ジーナ・ロロブリジーダに比べ、リメイク版のペネロペ・クルスはなるほど美人には違いないが、風格と女っぷりではロロブリジーダに到底敵わない。

私の感覚はいささか古いかも知れないが、昔の俳優の方が演技に品格があるし存在感も圧倒的に大きかったのではなかろうか。

♪

オリジナルの<花咲ける騎士道>は、クリスチャン・ジャック(1904‐1994)がメガホンをとり、この作品でカンヌ映画祭の監督賞を受賞している。

脚本はアンリ・ジャンソンとルネ・ファレ、クリスチャン・ジャックとの共同であった。

クリスチャン・ジャックという人は、ヌーヴェル・ヴァーグ以前のフランス映画界にあって、エンターテインメントのとても上手い監督だった。

古くは、ベルリオーズの半生を描いた音楽映画<幻想交響楽>(1944)、スタンダールを原作にした文芸映画<パルムの僧院>(1947)や、<青ひげ>(1951)あるいは<ボルジア家の毒薬>(1952)などのお色気たっぷりの歴史劇、感動的なヒューマンドラマ<空と海の間に>(1955)、ブリジット・バルドーを使った戦争コメディ<バベット戦争へ行く>(1959)など幅広いジャンルの作品を世に出している。

![]()

オリジナル版のジェラール・フィリップの演じたファンファン・ラ・チューリップは当たり役となり、以後、彼は「ファンファン」の愛称で呼ばれるようになる。

彼の透明感のある明るさと品位が、この作品の最大の魅力であろうし、ファンファン・ラ・チューリップは、彼のためのキャラクターだともいえる。

♪ ♪

時はルイ15世時代。

女好きだが結婚するのはイヤだという超モテモテの青年ジェラール・フィリップは、結婚を迫って追いかける一家から逃れるために軍隊に入る。

入隊の理由の一つは、徴兵係の軍曹の娘ジーナ・ロロブリジーダのイカサマ占いにあった。

入隊勧誘のために、「軍隊で出世し、王女と結婚することになる」と言いくるめられ、それを信じてしまうのである。

勇敢で腕っぷしが強い彼は次々と手柄を立て、やがてロロブリジータと恋に落ちるようになる。

ロロブリジーダに横恋慕する上官がいたり、王女に隠れてロロブリジーダを誘惑しようとするルイ15世やその腹心の官房長などが絡んで、彼は絞首刑にされそうになったり、決闘をする羽目になったり何かと忙しい。

彼の活躍で、敵軍に勝利すると、ルイ15世は最終的にロロブリジータを養女にし、結果的にイカサマの予言が実現、めでたしめでたし…という具合で、物語の展開が実にノーテンキで明るい。

だが、チャンバラや戦場のシーン、西部劇のような馬上の銃撃戦、馬車が疾走するシーンなどなかなか迫力があって見ごたえがある。

要所要所でナレーションが入るのだが、特に冒頭のナレーションが可笑しい。

「当時、戦争は王侯の気晴らしだった。戦場は王様が歴史的名言を残せるところである」

そのほかにも風刺たっぷりのナレーションやセリフがアチコチに出てくる。

「忠臣を従えたルイ15世、時に帽子を失おうとも沈着冷静さは決して失わない。意気揚々、唇に微笑、各連隊は優雅に殺し合い、美しく腹を斬りあった。バレエさながらのレースを身にまとった戦いである」

「兵士たちがあまりに戦闘を好んだために戦争は7年も続いた」

「四つ葉のクローバーだ、貴官は幸運の足を持っているな」

「貴官の顔から察するに国家の一大事か?」「いいえ、恋の問題です」「それはもっと重要だ」

「死というものがこんなものなら大したことはない」

「予想していた1万人の死者はどうなった?」「この次にとっておきます」

物語は痛快な西洋チャンバラ物語、軽妙なナレーションとセリフ、話の運びのテンポも良く、ラストまで一気に魅せる。

♪ ♪ ♪

フランスの二枚目スターとしてよく名前が挙げられる、1940年代のジャン・マレーは「感性の美」、1960年代のアラン・ドロンは「野心の美」と呼ばれるのに対して、1950年代のジェラール・フィリップは「知性の美」といわれているそうだ。

彼は悲劇的な役も多く演じたが、この役柄のように明るく颯爽とした芝居も見せて芸域の広さを示した。

そして何よりも、男性の観客にとっては、ロロブリジーダの美しいバストラインに惹かれる作品でもある。

ほぼ全編で、胸の大きく開いたコスチュームでその魅力を惜しみなく振りまいている。

「美しい谷間の入り口が見える」

劇中でも、屋根の上からジェラール・フィリップがロロブリジーダを見てこうつぶやくのであった(笑)。

![]()

老いたとて胸に目が行くその元気 (蚤助)

18世紀のルイ15世が統治するフランスを舞台に、名うてのプレイボーイであるファンファン・ラ・チューリップが活躍する剣劇、チャンバラ映画である。

この作品は、その半世紀以上前にジェラール・フィリップが主演した同名の映画のリメイク版なのだが、やはりオリジナル版の方がはるかに面白い。

1951年のオリジナル版の方が、ピリッと風刺が効いているし、ヴァンサン・ベレーズもジェラール・フィリップの軽快さと明朗さと比べると、何だかもさっとしてあまり垢抜けず重苦しい印象である。

また、オリジナル版のヒロイン、ジーナ・ロロブリジーダに比べ、リメイク版のペネロペ・クルスはなるほど美人には違いないが、風格と女っぷりではロロブリジーダに到底敵わない。

私の感覚はいささか古いかも知れないが、昔の俳優の方が演技に品格があるし存在感も圧倒的に大きかったのではなかろうか。

♪

オリジナルの<花咲ける騎士道>は、クリスチャン・ジャック(1904‐1994)がメガホンをとり、この作品でカンヌ映画祭の監督賞を受賞している。

脚本はアンリ・ジャンソンとルネ・ファレ、クリスチャン・ジャックとの共同であった。

クリスチャン・ジャックという人は、ヌーヴェル・ヴァーグ以前のフランス映画界にあって、エンターテインメントのとても上手い監督だった。

古くは、ベルリオーズの半生を描いた音楽映画<幻想交響楽>(1944)、スタンダールを原作にした文芸映画<パルムの僧院>(1947)や、<青ひげ>(1951)あるいは<ボルジア家の毒薬>(1952)などのお色気たっぷりの歴史劇、感動的なヒューマンドラマ<空と海の間に>(1955)、ブリジット・バルドーを使った戦争コメディ<バベット戦争へ行く>(1959)など幅広いジャンルの作品を世に出している。

オリジナル版のジェラール・フィリップの演じたファンファン・ラ・チューリップは当たり役となり、以後、彼は「ファンファン」の愛称で呼ばれるようになる。

彼の透明感のある明るさと品位が、この作品の最大の魅力であろうし、ファンファン・ラ・チューリップは、彼のためのキャラクターだともいえる。

♪ ♪

時はルイ15世時代。

女好きだが結婚するのはイヤだという超モテモテの青年ジェラール・フィリップは、結婚を迫って追いかける一家から逃れるために軍隊に入る。

入隊の理由の一つは、徴兵係の軍曹の娘ジーナ・ロロブリジーダのイカサマ占いにあった。

入隊勧誘のために、「軍隊で出世し、王女と結婚することになる」と言いくるめられ、それを信じてしまうのである。

勇敢で腕っぷしが強い彼は次々と手柄を立て、やがてロロブリジータと恋に落ちるようになる。

ロロブリジーダに横恋慕する上官がいたり、王女に隠れてロロブリジーダを誘惑しようとするルイ15世やその腹心の官房長などが絡んで、彼は絞首刑にされそうになったり、決闘をする羽目になったり何かと忙しい。

彼の活躍で、敵軍に勝利すると、ルイ15世は最終的にロロブリジータを養女にし、結果的にイカサマの予言が実現、めでたしめでたし…という具合で、物語の展開が実にノーテンキで明るい。

だが、チャンバラや戦場のシーン、西部劇のような馬上の銃撃戦、馬車が疾走するシーンなどなかなか迫力があって見ごたえがある。

要所要所でナレーションが入るのだが、特に冒頭のナレーションが可笑しい。

「当時、戦争は王侯の気晴らしだった。戦場は王様が歴史的名言を残せるところである」

そのほかにも風刺たっぷりのナレーションやセリフがアチコチに出てくる。

「忠臣を従えたルイ15世、時に帽子を失おうとも沈着冷静さは決して失わない。意気揚々、唇に微笑、各連隊は優雅に殺し合い、美しく腹を斬りあった。バレエさながらのレースを身にまとった戦いである」

「兵士たちがあまりに戦闘を好んだために戦争は7年も続いた」

「四つ葉のクローバーだ、貴官は幸運の足を持っているな」

「貴官の顔から察するに国家の一大事か?」「いいえ、恋の問題です」「それはもっと重要だ」

「死というものがこんなものなら大したことはない」

「予想していた1万人の死者はどうなった?」「この次にとっておきます」

物語は痛快な西洋チャンバラ物語、軽妙なナレーションとセリフ、話の運びのテンポも良く、ラストまで一気に魅せる。

♪ ♪ ♪

フランスの二枚目スターとしてよく名前が挙げられる、1940年代のジャン・マレーは「感性の美」、1960年代のアラン・ドロンは「野心の美」と呼ばれるのに対して、1950年代のジェラール・フィリップは「知性の美」といわれているそうだ。

彼は悲劇的な役も多く演じたが、この役柄のように明るく颯爽とした芝居も見せて芸域の広さを示した。

そして何よりも、男性の観客にとっては、ロロブリジーダの美しいバストラインに惹かれる作品でもある。

ほぼ全編で、胸の大きく開いたコスチュームでその魅力を惜しみなく振りまいている。

「美しい谷間の入り口が見える」

劇中でも、屋根の上からジェラール・フィリップがロロブリジーダを見てこうつぶやくのであった(笑)。

老いたとて胸に目が行くその元気 (蚤助)